Вы уже читали рассказ о роскошном альбоме-каталоге, в котором рассказывалось о французских книгах XIII века в собраниях отечественных библиотек. Но как обстоят дела с книгами о русских средневековых рукописях?

Полюбуйтесь великолепным изданием 1980 года «Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII – начала XV веков».

Книга помещена в роскошный футляр. В нем находится большой том в строгом сером тканевом переплете с золотым тиснением.

Автор труда — Герольд Иванович Вздорнов, доктор искусствоведения, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии РФ. В томе 552 страницы и множество иллюстраций самих книг.

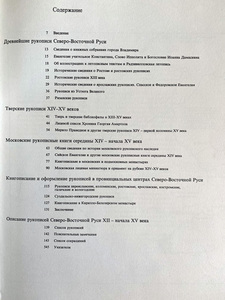

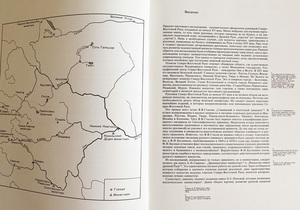

В издании очень подробно рассказывается об истории книжного дела на Руси, в том числе в наших краях, говорится и о печальной судьбе многих рукописных книг нижегородского края в XVIII веке.

И, конечно, рассказывается о конкретных рукописях — название, место и время создания, история рукописи, ее владельцы, место хранения и литература о книге.

Как и в любом научном издании в книге имеется справочный аппарат — указатель рукописей и указатель имен писцов, художников, заказчиков и владельцев рукописей.

Познакомиться с изданием и восхититься русскими средневековыми книгами можно в отделах Нижегородской областной научной библиотеки — в отделе основного фонда книгохранения (Шифр 49787.3 хр) и в отделе редких книг и рукописей (Шифры Ц7211.2 цф, 4761.2 цф)

шахматная партияURL записи

"Бен Джонсон и Уильям Шекспир, играющие в шахматы".(1603 г.)

Приписывается в настоящий момент авторству Карела ван Мандера.

Картина не очень известная, находится в частном собрании, и я решила ее здесь запостить, поскольку это, возможно, единственное изображение Шекспира, сделанное с натуры.

Отмечу вот что -- хотя Бен Джонсон был на восемь лет младше Шекспира, на картине он выглядит старше. Может, лишний вес тому виной - Джонсон реально был тучен. А Шекспир, ИМХО, красивей, чем на своем известном портрете в первом издании пьес, но тут он и моложе.

Добавлю еще, что Карел ван Мандер сам был писателем — первым искусствоведом Северной Европы. В 1604 г. он написал свое самое известное произведение "Книгу о художниках". Первая часть представляет собой стихотворное обращение к обучающимся живописи. Хотя Мандер и не дает им конкретных практических рекомендаций, однако рассматривает основные принципы искусства.

Вторая часть содержит биографии античных живописцев и известных итальянских мастеров, в том числе Джотто ди Бондоне, Сандро Боттичелли и Андреа Мантенья. Есть в "Книге" нидерландские и немецкие художники: Гертген тот Сант Янс, Рогир ван дер Вейден, Лукас ван Лейден, Иероним Босх, Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн Младший и Питер Брейгель Старший, Артген ван Лейден, Корнелис Энгелбрехтсен. На биографические исследования Карела ван Мандера вдохновило собрание биографий живописцев Джорджио Вазари.

В третьей части "Книги о художниках" Карел ван Мандер дает подробный комментарий к важнейшему источнику мифологических сюжетов голландской живописи — "Метаморфозам" Овидия.

Как изучать историю? По книгам, кинофильмам, спектаклям? Может быть, по мемуарам?

Все это хорошо, но самая точная информация содержится в документах.

Еще в 1950-е годы Министерство иностранных дел СССР начало работу по систематизации и публикации международных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Работа велась под руководством выдающегося дипломата, доктора экономических наук, министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко.

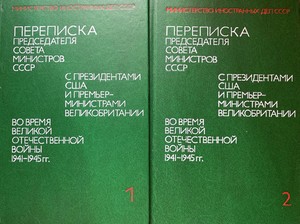

О шеститомнике «Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны» я уже рассказывала. И вот еще одно издание — двухтомник «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Как отмечал МИД СССР, за пределами Советского Союза в разное время были опубликованы тенденциозно подобранные части переписки, в результате чего позиция СССР в годы войны изображалась в искаженном виде. Цель публикации документов — содействовать установлению исторической правды.

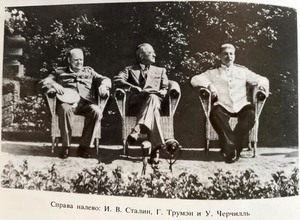

Первый том издания был посвящен переписке И.В. Сталина с премьер-министрами Великобритании У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. – ноябрь 1945 г.)

Второй том — переписке И.В. Сталина с президентами США Ф.Д. Рузвельтом и Г. Трумэном (август 1941 г. – декабрь 1945 г.).

Публикуемые документы и обширные комментарии позволяют всем, кто интересуется историей, составить точную картину давних событий.

В Нижегородской областной научной библиотеке хранится второе издание сборника документов.

Том 1 — Вф112726 хр

Том 2 — Вф77208 аб (можно взять на дом).

Добро пожаловать в библиотеку!

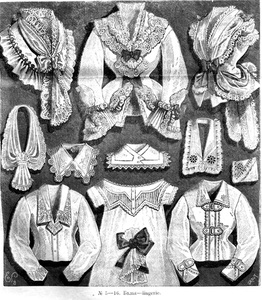

Во все времена люди хотели быть привлекательными и живо интересовались модой. Были времена, когда мода жестко диктовала что и как носить. Часто журналы мод распродавались с такой скоростью, что покупатель не всегда мог найти свежей номер.

Нередко мода возвращалась в прошлое. В начале XIX века стали подражать античности — так появился стиль ампир, а потом пришла пора подражать моде XVIII века.

Сейчас мода прошлых десятилетий и веков вновь интересует людей. Реконструкторы, любители ролевых игр, представители индустрии развлечений, в том числе туризма, стараются воссоздать в нарядах прошлое. И в этом помогают старые модные журналы, в том числе XIX и начала ХХ веков.

В отделе периодических изданий Нижегородской областной научной библиотеки такие журналы тоже есть.

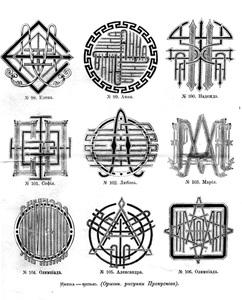

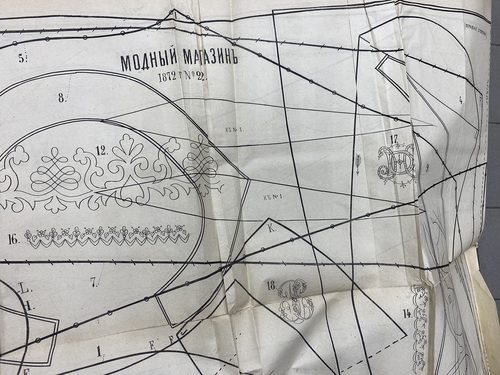

На их страницах можно найти модели на все случаи жизни, схемы вышивок (в том числе монограммы имен для платков), вязания, образцы причесок и т.д.

Во многих журналах есть выкройки!

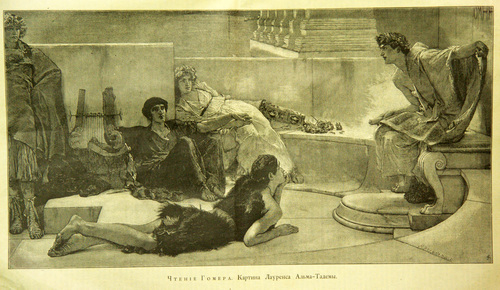

Что интересно, модные журналы не ограничивались модой. Они публиковали на своих страницах литературные произведения и гравюры с картин.

Наш отдел периодических изданий ждет всех, кто интересуется модой прошлого, кто воссоздает исторические наряды, умеет или только учится их носить. Представляете, как приятно было бы прийти в Заповедные кварталы Нижнего Новгорода на концерт «Шаляпин на балконе» в платье эпохи? Или просто погрузиться в атмосферу старого Нижнего? Не обязательно изобретать машину времени — достаточно просто уметь шить…

«Модный магазин» — Р 4025.4 (1864, 1871-1873)

«Модный свет» — Р 4026.3 (отдельные номера с 1875 по 1893)

В наше время международные события вновь заставляют вспомнить, как складывался современный мир и чего хотели достичь создатели Организации Объединенный Наций.

Очень часто люди жалуются на нехватку информации по тем или иным историческим событиям, и тут на помощь приходят документы. Среди них особое место занимают документы по участию Советского Союза в международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Впервые часть документов с международных конференций военной поры были опубликованы в 1960-х годах в журнале «Международные отношения». В 1970-х годах Министерство иностранных дел СССР начало грандиозную работу по публикации всех документов. Шесть конференций — шесть томов самых разных документов.

Москва, 19-30 октября 1943 г.

Тегеран, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.

Думбартон-Окс, 21 августа – 28 сентября 1944 г.

Крым (Ялта), 4-11 февраля 1945 г.

Сан-Франциско, 25 апреля – 26 июня 1945 г.

Берлин (Потсдам), 17 июля – 2 августа 1945 г.

Тексты документов выверялись не только по советским архивам, но и по американским и британским, чтобы достичь максимальной точности и полноты.

В каждом томе были представлены не только документы, но и фотографии участников...

... и фото некоторых документов. Вот как представляли создатели ООН принципы его работы.

Публикация документов сопровождалась обширным справочным аппаратом — предметно-тематический и именной указатели, а также подробные комментарии. В издании все было продумано для удобного и вдумчивого изучения исторических документов.

Первоначальный тираж каждого тома был 100 тыс. экз., а потом пошли допечатки. Книги всегда были доступны самому широкому кругу читателей.

В наше время сборники документов «Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по-прежнему доступны читателям. Есть они и в Нижегородской областной научной библиотеке.

В основном они находятся в отделах основного фонда книгохранения и читального зала, но тома трех самых известных конференций времен войны можно найти и в отделе абонемента.

Т. 1. Москва. — Вф 40779 чз

Т. 2. Тегеран. — Вф 39417 чз, Вф 39415 аб (можно взять на дом)

Т. 3. Думбартон-Окс. — Вф 39157 чз

Т.4. Крым. — Вф 43874 чз, Вф 43875 аб (можно взять на дом)

Т.5. Сан-Франциско. — Вф 39776 чз

Т.6. Берлин. — Вф 43874 чз, Вф 43875 аб (можно взять на дом)

Петр Андреевич Вяземский родился в далеком 1792 г. в Москве. Его родителями были князь Андрей Вяземский, одно время Нижегородский наместник, и ирландка Дженни О'Рейли, а после смерти отца опекуном будущего поэта стал муж его свободной сестры Н.М. Карамзин.

"Поэт Петр Вяземский" говорим мы, но Петр Андреевич был не только поэтом. Он был литературным критиком, историком, переводчиком, публицистом, мемуаристом и государственным деятелем. Как историк в 1866 г. Вяземский стал одним из основателей и первым председателем Русского исторического общества. Как государственный деятель работал в Министерстве финансов: был вице-директором департамента внешней торговли (1833-1846), управляющим Главного Заёмного банка (1846-1853), членом совета при министре финансов (1853-1855). П.А. Вяземский считал себя не способным к финансовой деятельности, но при этом его работа была очень плодотворна. Фактически он 13 лет возглавлял внешнюю торговлю России, был организатором Второй Всероссийской промышленно-художественной выставки (Москва, 1831), а еще основал библиотеку департамента внешней торговли.

Так получилось, но к 1840-м годам стихи Вяземского стали считать устаревшими и лишь XX век вернул Вяземского читателям. Сначала его полагали просто "одним из поэтов пушкинской эпохи", но потом обнаружили, что и сам по себе Вяземский оригинальный и самодостаточный поэт. Так бывает в истории литературы.

А теперь стихи Вяземского:

читать дальше

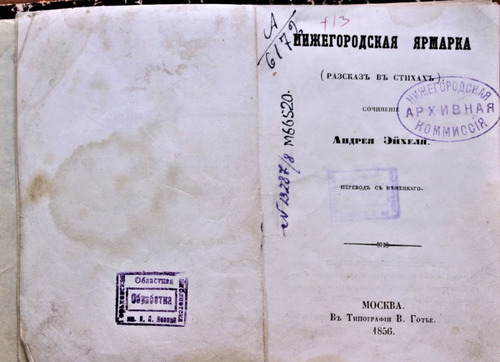

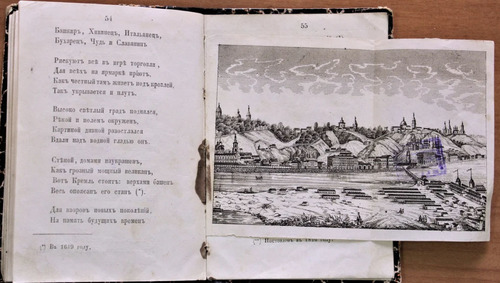

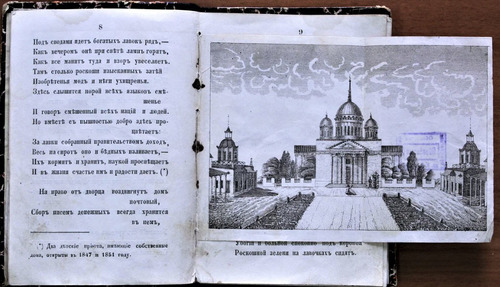

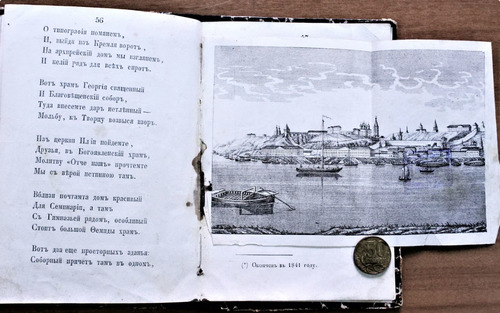

Эйхель, Андрей. Нижегородская ярмарка : (Рассказ в стихах) : Пер. с нем. / Соч. Андрея Эйхеля. — Москва : тип. В. Готье, 1856. — 63 с.; 16.

Карманный формат, прекрасные гравюры и рассказ об истории, видах и жизни ярмарки в изложении немецкого поэта.

И это изложение, надо сказать, в целом довольно восторженное:

Там жизнь кипит кругом, торговля процветает, —

Ее святой закон хранит и поощряет.

Там зданий каменных теснится стройный ряд,

Жильцов далеких стран на торг они манят.

Толпы исполнены отваги,

Кружатся и жужжат, как рой,

И как глядеть без удивления

На разных наций пестроту

И на могучее движенье

Торговли, ход и суету?

Француз, Татарин и Британец,

Грек, Немец, Жид и Армянин,

Башкир, Хивинец, Итальянец,

Бухарец, Чудь и Славянин —

Рискуют все в игре торговли,

Для всех на ярмарке приют,

Как честный там живет под кровлей,

Так укрывается и плут.

Да, о плутовстве Эйхель тоже рассказывает. К примеру, о подделке вина (а вы думаете, подобное придумали только в наше время?). Но еще больше он рассказывает о роскоши ярмарки, о строительстве, о детских приютах, соборах, визитах в город императоров и благоустройстве Нижнего Новгорода.

У каждой книги есть своя история. Имеется история и у нашего экземпляра поэмы Эйхеля. Когда-то книга находилась в фонде Нижегородской губернской учёной архивной комиссии (НГУАК (1887-1920) — ее штамп сохранился на титульном листе книги, как и инвентарный номер. НГУАК была одной из 39 губернских ученых архивных комиссий, созданных Положением Комитета министров «Об учреждении учёных архивных комиссий и исторических архивов», утверждённом 13 апреля 1884 года императором Александром III. В работе комиссии участвовали лучшие представители нижегородской научной интеллигенции. Членами НГУАК были В.Г. Короленко и А.М. Пешков (М. Горький). Главным направлением работы комиссии было устройство губернского архива: разбирались и описывались дела и архивы организаций нижегородской губернии. Другое направление -- изучение глубинной народной жизни, по выражению Короленко «систематическое суммирование мелких, повседневных бытовых и юридических черт, в своей совокупности восстанавливающих картину исчезнувшей жизни». Собственно, именно как свидетельство этой повседневной жизни книга «Нижегородская ярмарка: рассказ в стихах» и попала в НГУАК, а после прекращения ее работы — в нашу библиотеку.

Нельзя сказать, чтобы книга Эйхеля была такой уж редкой. Ее можно увидеть на аукционах. Она есть в фондах Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Библиотеки академии наук, Государственной публичной исторической библиотеки. Но редкая или нет — поэма Эйхеля является частичкой нашей истории, чем и ценна для нас. А еще она хорошо издана.

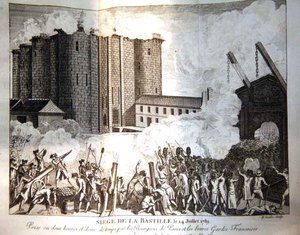

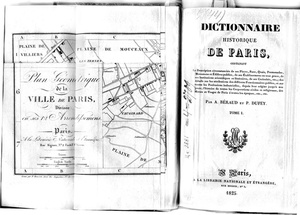

Казалось бы, причем тут книги?

Связь очень тесная. До революции многие французские исторические сочинения, в том числе мемуары, печатали в Лондоне и Брюсселе, потому что в Бастилию никому не хотелось, а после революции их стали печатать во Франции. К тому же революция открыла архивы, и первым был архив Бастилии.

Первоначально восставшие просто выкинули документы Бастилии, но историки все тщательно собрали, и с этого времени началось бурное развитие французской исторической науки. В ходе революции и полвека после нее во Франции одна за другой выходили книги по истории — мемуары, исторические исследования, документы разных эпох и т.д., и т.п. Вспоминали и бастильских узников, среди которых было немало писателей — Монтень, Вольтер, Бомарше и многие другие выдающиеся люди Франции и соседних держав. Одним их авторов знаменитой четырехтомной истории Бастилии стал Огюст Маке, который в дальнейшем сотрудничал с писателем Александром Дюма-отцом.

А еще революция привела к тому, что значительное число книг из закрытых частных собраний были выставлены на продажу, а среди покупателей было много русских дворян, от которых более чем через столетие книги попали в нашу библиотеку. Книг на французском языке, в том числе старинных, в Нижегородской областной научной библиотеке гораздо больше, чем англоязычных, и любителям французской истории и литературы у нас полное раздолье.

Начнете ли вы изучение французского языка с современных путеводителей по Парижу или с Иллюстрированной истории Франции (в отделе литературы на иностранных языках; один из томов иллюстрированной истории — И658.3 ино) или с мемуаров по истории Бастилии (в отделе редких книг и рукописей — Цк 707, Цк 708, Цк709) и описаний Парижа XIX века (Цк 2226), мы всегда будем вам рады. Кстати, представленные иллюстрации взяты как раз из библиотечных книг на французском языке.

Библиотека и книги ждут вас!

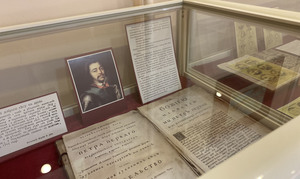

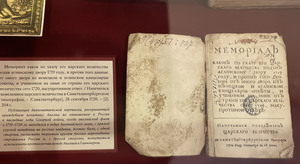

На днях в Музее книги Нижегородской областной научной библиотеки открылась экспозиция «Слово похвальное о государе-императоре Петре Великом», ознаменовавшая сразу три юбилея.

Спросите: «Что это за юбилеи?»

Во-первых, в 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения последнего царя и первого императора России Петра I. Во-вторых — 300 лет со дня второго приезда Петра в Нижний Новгород. А в третьих, юбилей Музея книги — 15 лет. Пятнадцать лет работы, две экспозиции каждый год и вот — новая замечательная тема для демонстрации книг и документов.

Конечно, как всегда при открытии музейной экспозиции было много выступлений и подарков — книжных, само собой. Были прочитаны пушкинские стихи, думаю, вы уже догадались, какие: «Люблю тебя, Петра творенье…» И, конечно, были интервью.

Но самое главное — посетители смогли полюбоваться на удивительные книги и документы. Об одних вы наверняка слышали — к примеру, об арифметике Л.Ф. Магницкого. Про другие услышите в первый раз — и увидите, конечно.

А еще при посещении Музея книги можно заметить, что он стал более удобным. Появилась крутящаяся витрина, которая позволяет разглядеть экспонат — в данном случае, книгу — со всех сторон. В этой витрине располагается рукописная биография императора.

Появился и интерактивный экран, благодаря которому можно рассмотреть оцифрованные ценные книги или же решить историко-культурную головоломку.

Экспозиция будет работать до октября этого года.

Добро пожаловать в Музей книги!

Не думаю, что найдется человек, не прочитавший хотя бы одну из книг замечательного писателя Льва Кассиля. Не одно поколение детей выросло на его книгах: "Кондуит и Швамбрания", "Будьте готовы, ваше высочество!", "Дорогие мои мальчишки", "Великое противостояние", "Улица младшего сына", "Вратарь республики" и многие другие произведения. А, возможно, вы видели снятые по ним фильмы. Ну, а если случилось невозможное, и кто-то Кассиля не читал, я советую обязательно прочитать и не пугать себя тем, что это детская литература — Кассиля можно читать в любом возрасте. И вот еще интересный момент, о котором не все знают. Все привыкли, что каждый год в весенние школьные каникулы в стране проходит Неделя детской книги. Но вот кто ее придумал? А придумал ее в далеком 1943 году Лев Кассиль. Тогда она называлась "Книжкины именины", но вскоре получила всем знакомое название. Стоит поблагодарить писателя и за этот праздник.

Читайте, друзья. И будет у нас "сплошной, непрерывный восход…"

О биографии Хайнлайна можно было бы сказать многое, но думаю, лучше всего о писателях говорят их книги. И мне приятно утверждать, что в нашем городе было сделано несколько хороших переводов и изданий писателя — в том числе романов "Дверь в лето", "Дорога Славы", "Чужой в стране чужих", "Фермер в небе"...

Читайте, друзья, читайте...

<...>

Дни проходили за днями. Листик и Буковка часто встречались, и скоро они уже не могли провести дня без того, чтоб не поговорить друг с другом. Однажды Буковка сказала Листику, что теперь она очень счастлива, так как у нее есть друг, с которым можно поговорить о книгах. Листик сказал, что он тоже очень счастлив, но его постоянно мучит мысль о том, что еще не все коротышки полюбили чтение....

– Мне таких коротышек жалко, – говорил Листик. – Они сами не знают, какого удовольствия лишаются. Если бы они увлеклись чтением, то увидели, как это интересно.

Тут Буковка на минутку задумалась, а потом сказала:

– А что, Листик, если мы с тобой устроим книжный театр?

– Какой книжный театр? – не понял Листик.

– Ну это такой театр, в котором читают книги. В нем, понимаешь, нет ни актеров, ни декораций, ни сцены. Есть только публика, которая сидит и слушает какую-нибудь интересную книжку.

– Где же ты видела такой театр?

– Нигде. Я просто придумала. Мы с тобой будем выбирать самые увлекательные повести, сказки или рассказы и будем читать вслух по очереди.

Листику очень понравилось предложение Буковки, и они сразу взялись за дело. Сначала выбрали несколько рассказов для чтения, причем старались выбирать так, чтоб один рассказ был трогательный, другой – грустный, третий – веселый, четвертый – страшный, пятый – еще какой-нибудь, чтоб на разные, значит, вкусы.

Для своего театра они нашли очень подходящее место. Рядом с домом, в котором жил Листик, был двор – не двор, сад – не сад, а вернее сказать, что-то вроде небольшого скверика. Этот скверик был обсажен вокруг резедой, в центре стоял стол для любителей поиграть в шахматы или шашки, а вокруг несколько лавочек, чтоб можно было сидеть и дышать свежим воздухом. Скверик находился между двумя домами, и каждый, кто проходил по улице, видел и стол, и резеду, и скамейки.

– Вот здесь и устроим наш книжный театр, – сказали Листик и Буковка.

Они перетащили стол поближе к улице, поставили перед ним скамейки для слушателей, а для себя принесли из дома два стула. Потом Листик сбегал домой за книгой с рассказами, а Буковка принесла маленький бронзовый колокольчик.

И вот к вечеру, когда во всех театрах Солнечного города начали раздаваться звонки, призывавшие зрителей к началу представлений, Буковка тоже стала звонить в колокольчик, а Листик принялся кричать:

– Идите сюда! Здесь открывается новый театр! Очень интересно будет! Занимайте места!

Коротышки, которые проходили в это время по улице, услышали его крики. Некоторые из них уселись перед столом на лавочках и стали ждать. Листик увидел, что все лавочки уже заняты, и сказал:

– Сейчас перед вами выступит Буковка. Она будет читать рассказ.

Буковка начала читать первый рассказ. Она читала очень хорошо, с выражением, и все слушали очень внимательно, но тут какой-то коротышка, который сидел на передней лавочке, презрительно наморщил свой нос и разочарованно протянул:

– У, да здесь просто книжку читают. Какой же это театр!

– Какая-то чепуха на постном масле! Никакого нет интереса, – ответил другой коротышка.

Они вдвоем поднялись с лавочки и ушли. За ними стали уходить и другие коротышки. Скоро послышался звонок из театра, который помещался в соседнем доме. Многие коротышки вскочили и бегом помчались туда. Кончилось тем, что все слушатели разошлись, кроме одного малыша, который почему-то уснул. Листик и Буковка разбудили его и стали читать ему книжку дальше, но он слушал не очень внимательно, ерзал все время на лавочке, зевал во всю ширину рта и клевал поминутно носом. В конце концов он встал и тоже ушел.

Таким образом, первый опыт окончился неудачно, а на следующий день повторилась та же история. Сначала публики собралось много, но, как только Листик начал читать, все разбежались. Буковка начала приходить в отчаяние и уже даже хотела заплакать, но Листик сказал:

– Театр все равно должен работать, есть в нем публика или нет. Если никто не будет нас слушать, мы будем друг другу читать.

Он усадил Буковку на лавочку, где должна была сидеть публика, и принялся читать дальше. Некоторые прохожие останавливались и, послушав немного, отправлялись своей дорогой. Так продолжалось до тех пор, пока Листик не начал читать смешной рассказ. В это время по улице проходили малыш и малышка. Они остановились на минуточку, чтобы послушать, потом зашли в скверик и сели на лавочку. Им очень понравилось, как Листик читал, и они громко смеялись. Прохожие на улице услыхали их смех и тоже заинтересовались.

– Э, да тут что-то смешное читают! – говорили они и заходили в скверик.

Скоро все лавочки были заняты. Коротышки слушали рассказ, стараясь не пропустить ни слова, и помирали со смеху. Когда этот рассказ окончился, Листик начал другой, потом еще и еще… Никто из слушателей не ушел, потому что всем было интересно, а когда чтение кончилось, все стали благодарить Листика и Буковку за полученное удовольствие. Один самый маленький коротышка спросил, будут ли они завтра опять читать, и, когда узнал, что будут, сказал, что он завтра тоже придет. Потом слушатели разошлись, и этот маленький коротышка ушел, но через минуту вернулся и спросил у Листика, будут ли они завтра читать те же рассказы, что и сегодня, или какие-нибудь новые. Листик сказал, что новые. Коротышка обрадовался, еще раз сказал, что завтра придет, и ушел окончательно.

С тех пор Листик и Буковка ежедневно читали в скверике книги. Сначала они читали коротенькие рассказы и сказочки, потом стали отыскивать небольшие, но интересные повести, которые можно было прочитать за один вечер, а потом стали читать и длинные повести и даже романы, на которые приходилось затрачивать по нескольку вечеров. С каждым днем у них становилось все больше слушателей, так что в конце концов пришлось поставить в скверике еще штук двадцать скамеек, а для чтецов устроить небольшие подмостки, вроде театральной эстрады. Когда наступила зима, для книжного театра сделали позади скверика специальное зимнее помещение.

Жители Солнечного города очень полюбили свой книжный театр. Многие стали самостоятельно читать книги и впоследствии с благодарностью вспоминали о том, что первое их знакомство с книгой произошло в книжном театре. Листик и Буковка очень серьезно относились к своему делу. Они, как и прежде, ходили по очереди в библиотеку и брали там самые интересные книги. Листик говорил, что раньше он был не такой счастливый, как теперь.

– Когда я читал какую-нибудь интересную книгу, то всегда радовался, и мне очень хотелось поделиться с кем-нибудь своей радостью, – вспоминал Листик. – Мне хотелось прочитать эту книгу остальным коротышкам, чтоб и они получили удовольствие, но не мог же я выходить на улицу и читать книгу каждому встречному! Зато теперь, когда у нас есть книжный театр, я могу читать книги всем, кому хочется слушать. От этого я испытываю большое удовлетворение!"

"Мисс Болц с воодушевлением окунулась в переработку программы английского языка для десятых классов.

"Рекомендуемые пьесы, – стояло в плане. – "Нельзя жениться на слонихе" Г.Н.Варга. Восхитительный фарс..."

Решительной рукой мисс Болц перечеркнула этот абзац и записала на полях: "В.Шекспир. Венецианский купец". Увлекательный роман Персивала Оливера о Старом Западе "Одеяла в седле и шестиствольные пистолеты" она заменила "Повестью о двух городах" Диккенса. Раздела, посвященного поэзии, мисс Болц вообще не нашла, и пришлось создавать его самостоятельно. Ее

перо безжалостно искромсало план, но мисс Болц не чувствовала угрызений совести. Разве в справочнике не было указано, что самостоятельность учителя достойна похвалы?

<....>

– Речь идет о том, что вам надо решиться на какие-то трюки, – продолжал Стюарт. – В два часа начнется урок Марджори Мак-Миллан. Она преподает английский для одиннадцатого класса, у нее Тендэкз шестьдесят четыре. Это очень много. Посмотрим, как она этого добивается.

Он установил диски в нужном положении.

Ровно в два часа появилась Марджори Мак-Миллан, и поначалу мисс Болц с ужасом заподозрила, что та раздевается. Туфли и чулки Марджори Мак-Миллан были аккуратно сброшены на пол. Она как раз расстегивала блузку. Марджори Мак-Миллан глянула прямо в объектив.

– Что вы здесь делаете, кошечки и котики? – проворковала она. – А мне-то казалось, что я одна.

Это была нарядная блондинка, красивая вызывающей, вульгарной красотой. Ее одежда выставляла напоказ умопомрачительные формы. Марджори Мак-Миллан улыбнулась, тряхнула головой и на цыпочках попятилась.

– Ну да ладно, раз уж я среди друзей...

Блузки не стало. За нею пришел черед юбки. Марджори Мак-Миллан предстала в соблазнительно легком костюме, состоящем только из трусиков и лифчика. Камера превосходно передавала его золотисто-алую гамму. Марджори Мак-Миллан прошлась в танце и мимоходом нажала кнопку крупного плана доски.

– Пора приниматься за работу, дорогие кошечки и котики, – сказала она. – Вот это называется "предложение". – Она произносила фразу вслух, пока выписывала ее на доске. – Человек... шел... по улице. "Шел по улице" – это то, что делал человек. Это называется "сказуемое". Смешное слово, верно? Вы все поняли?

Пораженная мисс Болц негодующе воскликнула:

– Английский для одиннадцатого класса?

– Вчера мы с вами проходили глагол, – говорила Марджори Мак-Миллан. – Помните? Держу пари, что вы невнимательно слушали. Держу пари, что вы и сейчас слушаете невнимательно.

Мисс Болц ахнула. Лифчик на Марджори вдруг расстегнулся. Его концы свободно затрепыхались, и мисс Мак-Миллан подхватила его уже на лету.

– На этот раз чуть не свалился, – заметила она. – Может быть, на днях свалится. Вы ведь не хотите это пропустить, правда? Следите же внимательно. А теперь займемся этим гадким сказуемым.

Мисс Болц тихо произнесла:

– Вы не находите, что для меня все это исключается?

Стюарт выключил изображение.

– У нее высокий показатель недолго продержится, – сказал он. – Как только ее ученики поймут, что эта штука никогда не свалится... Давайте-ка лучше посмотрим вот это. Английский для десятого класса. Мужчина. Тендэкз сорок пять.

Учитель был молод, сравнительно красив и, бесспорно, умел. Он балансировал мелом на носу. Он жонглировал ластиками. Он пародировал знаменитостей. Он читал вслух современную классику – "Одеяла в седле и шестиствольные пистолеты", и не просто читал, а воспроизводил действие, уползал за письменный стол и тыкал оттуда в камеру воображаемым шестиствольным пистолетом. Зрелище было весьма внушительное.

– Ребята будут его любить, – заметил Стюарт. – Этот учитель продержится. Посмотрим, нет ли чего-нибудь еще.

Была учительница истории – степенная женщина, одаренная незаурядным талантом художника. Она с поразительной легкостью рисовала шаржи и карикатуры, веселой беседой увязывая их воедино.

Был учитель экономики – он показывал фокусы с картами и монетами.

Были две молодые женщины, которые явно подражали Марджори Мак-Миллан, но проделывали все не так откровенно. Их показатели были поэтому гораздо ниже.

– Хватит, теперь вы получили представление о том, какая перед вами задача, – сказал Стюарт.

– Если учитель умеет только обучать, он оказывается в страшно невыгодном положении, – задумчиво подытожила мисс Болц. – Эти учителя просто актеры. Они не обучают, а только потешают.

– Они обязаны освещать свой предмет в рамках программы. Если ученики смотрят телевизор, они не могут не усвоить хоть что-нибудь."

Это так – для размышления...

Многие соотечественники, особенно те, кто серьезно увлекается зарубежной литературой или же представители старшего поколения, видели этот журнал и им хорошо знакомо значение букв ИЛ.

В далеком июле 1955 года вышел в свет первый номер журнала «Иностранная литература».

Вообще-то, у журнала были предшественники. Сначала появился «Вестник иностранной литературы», издававшийся с 1891 года. Его издание прекратилось в 1916 году. Журнал возродился в 1928 году. В 1931 он был переименован в «Литературу мировой революции», в 1933 — в «Интернациональную литературу». Когда-то издание журнала «Вестник иностранной литературы» прервала Первая мировая война. Журнал «Интернациональная литература» перестал выпускаться в 1943 году — и тоже из-за войны.

И вот в июле 1955 года на свет появился журнал «Иностранная литература».

Именно в этом журнале впервые на русском языке был опубликован роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Именно тут состоялась первая публикация романа Харпер Ли «Убить пересмешника». И роман Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» тоже впервые увидел свет в этом журнале. Как и «Мертвая зона» Стивена Кинга…

В 1950-1980-е годы тираж журнала составлял сотни тысяч экземпляров. В наше время он гораздо скромнее — 3500 экз. в 2018 году, 1900 экз. в 2022.

И все же «Иностранная литература» продолжает вызывать интерес! А в Нижегородской областной научной библиотеке вы можете познакомиться с журналом в читальном зале отдела периодических изданий, под шифром р8036.2

Роберт Линн Асприн родился 28 июня 1946 года в городе Сент-Джонс, штат Мичиган. Первоначально его жизнь ничем не отличалась от жизни многих американцев -- он почти двенадцать лет работал в бухгалтерии и лишь вечерами писал свои первые фантастические произведения. Впрочем, хотя первые книги Асприна и были опубликованы, их не заметили ни критики, не читатели.

Успех к Асприну пришел с первым романом фэнтезийной юмористической серии "МИФ" (1978 г.). Асприн выпускал одну книгу за другой, но в 1993 году вынужден был сделать перерыв из-за затяжного конфликта с налоговой инспекцией. К любимым персонажам он вернулся только в 2001 году.

Почти на всех фотографиях писателя, найденных в Интернете, он смеется или хотя бы улыбается. Что не удивительно для автора, в книгах которого немало юмора. Асприн писал много, хотя последние годы жизни предпочитал писать в соавторстве -- особенно в соавторстве с любимой женой Линн Эбби. Он участвовал в написании многих серий, в том числе и коллективных, а умер 22 мая 2008 года в Новом Орлеане, читая роман Терри Пратчетта. Наследники передали его архивы в отдел редких книг и специальных собраний библиотеки университета Северного Иллинойса.

В 2015 году Асприн посмертно стал лауреатом премии "Феникс".

На самом деле 14 (27 июня) 1900 г. в городе Задонске родился не Николай Задонский, а Николай Коптев. Он был сыном купца, городского головы, и, возможно, если бы не революция, его жизнь была бы четко расписана от рождения и до самой смерти. Но социальные потрясения имеют привычку менять жизнь людей, и для Николая Коптева тоже наступила новая жизнь. Он работал корректором. Он писал стихи -- очень много стихов. Он был воспитателем в детской колонии. Редактировал газету "Свободный пахарь". Создал уездную комсомольскую газету "Красная молодежь". В Воронеже возглавил журнал коммунистического союза журналистов "Красный луч". А еще много писал для газеты "Красная деревня".

В поэзии Задонский (псевдоним был выбран в честь родного города) причислял себя к имажинистам, что было неудивительно -- 20 лет, время экспериментов и эпатажа. Одним из самых известных имажинистов был С.А. Есенин, но к творчеству Задонского он отнесся критически: "Озоруют ребята. Что тут хорошего… И не остроумно!.. А в стихах твоих… есть хорошие строчки. Но до настоящего мастерства далеко. Упорно работать нужно. И так стихи писать, чтобы они душу человеческую жгли и выворачивали, никого спокойным не оставляли. Не можешь так писать -- лучше не пиши совсем!".

Сурово, но Николай Задонский принял рекомендации Есенина как руководство к действию и продолжал писать -- но по большей части уже прозу. И пьесы.

Уже во время войны, когда был опубликован очерк Задонского "Партизаны" о героях Отечественной войны 1812 г., к нему обратились партизаны отряда имени Дениса Давыдова с просьбой написать книгу о поэте-партизане. Это письмо стало основой для одной из самых значительных работ Николая Задонского -- романа-хроники "Денис Давыдов". На многих эта книга оказала немалое впечатление в детстве и юности. К работе над хроникой Задонский подошел очень серьезно -- изучал архивы, обнаружил неизвестные прежде исторической науки письма к Денису Давыдову, посещал места, где жил поэт-партизан... И что интересно, вся эта огромная работа, постоянные ссылки на архивные материалы не сделали хронику Задонского сухой и скучной. Герои прошлого ожили, стали близкими и понятными читателям новой эпохи, а Денис Давыдов был изображен Задонским на редкость обаятельным человеком -- серьезным и увлекающимся, пылким, влюбчивым, способным на военные подвиги и серьезную общественную работу (многие ли знают, что во время эпидемии холеры Денис Давыдов возглавлял один из сложнейших карантинных участков?). А ведь хроника "Денис Давыдов" была не единственным творением Задонского. Не менее интересной были хроники "Горы и звезды" о Н.Н. Муравьёве-Карском и "Донская либерия" о булавинском восстании.

Николай Задонский прожил хорошую жизнь, написал интересные книги, которые делают историю близкой и родной. И потому снимем с полки его книги (или заглянем в Интернет, кому как больше нравится) и вновь перечитаем его хроники. Это того стоит.

«Для чего существует библиотека?» — можете спросить вы.

«Для хранения книг и периодики, карт, нот, открыток, и чтобы мы всё это могли читать, смотреть и слушать», — скажет знающий человек.

А еще крупные библиотеки — это издательские центры. Например, в Нижегородской областной библиотеке издают каталоги, методические пособия, журналы и даже стихи, — могу добавить я. Об этом в дневнике уже неоднократно рассказывалось.

Но и это не все! Нижегородская областная библиотека является центром реставрации. Ремонтом книг, периодики, карт, плакатов и прочих материалов занимается отдел гигиены и реставрации библиотечных фондов.

Реставрация включает самые разные действия по сохранению фондов. Это и очистка старых изданий, избавление их от плесени, жучков и других вредителей, и восстановление переплетов и отдельных страниц. Специалисты умеют восстанавливать недостающую или порвавшуюся бумагу — нет, не с помощью клея, а доливая бумагу, т.е. создавая ее заново.

Обычно вся эта работа не видна посетителям, разве что в традиционную Библионочь библиотека приоткрывает некоторые тайны для гостей.

Как же в наше время восстанавливают — доливают — поврежденные листы?

Обтрепанный и разорванный лист с изображением аккуратно размещают в емкости специальной листодоливочной машины, с помощью пинцета расправляют края листа. А потом заливают бумажным раствором.

Это тот же принцип создания бумаги, что существовал еще в Средневековье, но ускоренный за счет современных технологий. Довольно быстро лист восстанавливается, и его отправляют на сушку.

Заведует этим хозяйством прекрасный специалист — Юрий Анатольевич Сафронов.

Скоро ему и всем сотрудникам отдела гигиены и реставрации библиотечных фондов предстоит много интересной работы — в 2022 г. нижегородская «Ленинка» стала участницей федерального проекта по созданию модельных реставрационных центров.

Приказом директора уже 23 июня 1941 года было установлено круглосуточное дежурство ответственных работников, усилена охрана ценного фонда, создана группа для дежурств во время бомбёжек. С 24 июня началась учёба в кружках ГСО, ПВХО, стрелковом. 4 человека, закончив курсы медсестер, стали работать в госпиталях. 20 человек стали донорами.

Библиотекари трудились на строительстве оборонительного рубежа, на сельхозработах, лесозаготовках и торфоразработках, разгружали баржи, строили узкоколейки, шили белье для бойцов, отправляли на фронт посылки с теплыми вещами, собирали деньги в фонд оборону.

При этом работа библиотеке не сворачивалась, а наоборот — стала более интенсивной.

28 работников библиотеки были награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

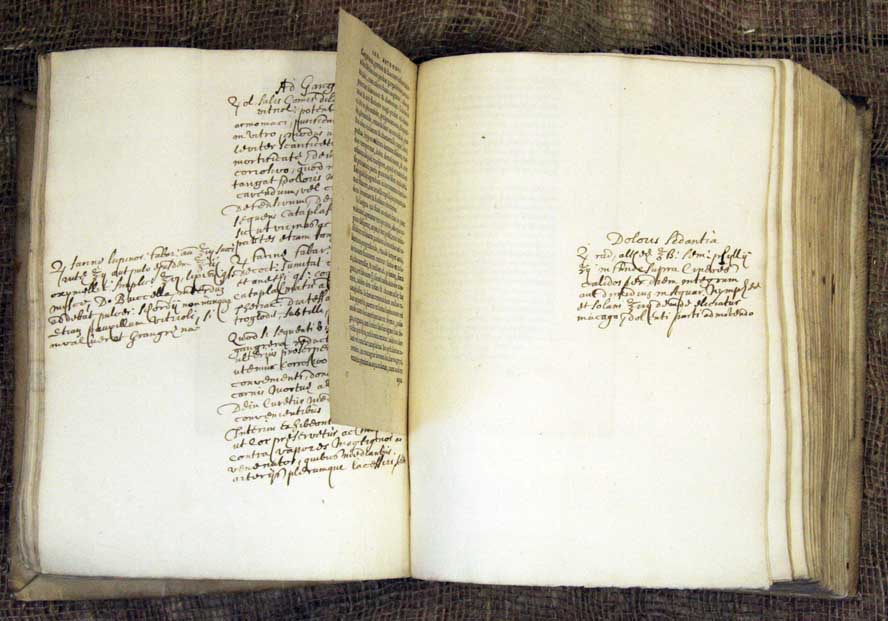

В подарок книга по медицине, изданная в 1598 г. в Париже отделением издательства Плантена. Книга одновременно являлась учебником и записной книжкой.

Вообще-то, по тем временам учебник уже отставал от того, что было известно медицинской науке, но это тоже свидетельство времени и того, как тяжко новое входило в жизнь.