Новый год все ближе, куда не пойдешь в библиотеке — везде елки, мишура, праздничные открытки и небольшие новогодние выставки. И даже главная лестница библиотеки украшена хвойной гирляндой!

И все же самая красивая елка и самая красивая новогодняя выставка для читателей подготовлены в Белом зале. Выставка называется — «Зимняя сказка».

Для кого-то это неизвестные страницы истории новогодних и рождественских праздников. А кто-то с умилением будет смотреть на знакомые с детства открытки и флажки, разглядывать елочные игрушки и вспоминать новогодние песни — особенно, конечно, «В лесу родилась елочка...»

Выставка будет работать до 15 января и у вас будет время ее посетить.

Добро пожаловать в библиотеку!

Скажите, вы любите воду? Реки, озера, ручьи, моря? Воду, струящуюся и застывшую льдом, спокойную и бурную?

Вопрос не такой уж и странный, потому что фотохудожника Ольгу Каменскую вода буквально притягивает к себе, завораживает. И она не просто фотохудожник — она мастер подводной фотографии. И эти фотографии сейчас представлены в Белом зале Нижегородской Ленинки на выставке «AquaPaint».

Фотографии действительно завораживают… Снятые в разное время и в разных точках нашей Земли.

Как говорила Ольга Каменская: «За годы, прошедшие с момента первого погружения, мне удалось побывать на Черном, Средиземном, Белом морях, понырять в акваториях Камчатки и Антарктиды». А теперь фотограф зовет нас за собой — в эти погружения и, что для многих ценно — без всякого риска для себя.

Волны, камни, лед, подводные растения, отражение солнца в воде, мокрый песок... Обыденные вещи, которые предстают на фотографиях настоящим чудом! И чтобы полюбоваться всем этим, надо просто прийти в библиотеку. Даже читательского билета для посещения выставки не требуется — Белый зал находится в доконтрольной зоне, от входа в библиотеку сразу налево.

И поторопитесь! Выставка работает до 26 декабря.

Добро пожаловать в библиотеку!

Вы замечаете, что воспоминания об одной книге приводят к другой? А от второй тянется цепочка к третьей и четвертой... И так от книги к книге можно вести бесконечный рассказ.

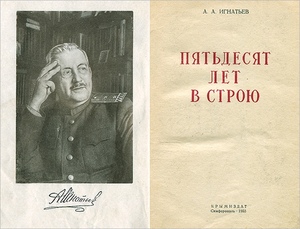

Совсем недавно повествование о книге по выездке Джеймса Филлиса привело к рассказу о генерале и графе А.А. Игнатьеве и его воспоминаниях «Пятьдесят лет в строю». А от рассказа о воспоминаниях Алексея Алексеевича протянулась цепочка к книгам, где он сам стал литературным персонажем, пусть и под разными именами.

Сначала стоит вспомнить повесть Льва Кассиля «Великое противостояние» (Кр1341.2хр, Кр1363.2хр, Кр1364.2хр, Кр1489.2хр, Вф184802хр). Впервые она была опубликована в 1940 году в журнале «Пионер» (р2561.3 опи). Это был рассказ о 13-летней девочке Симе, которая получила предложение сниматься в кино о войне 1812 года в роли юной партизанки Усти.

В послевоенное время Кассиль дополнил повесть рассказом о жизни Симы в Великую Отечественную войну. Вот там и появляется немолодой уже великан, бывший гвардеец Вячеслав Андреевич Иртеньев, в котором Кассиль изобразил Алексея Алексеевича Игнатьева. Довоенная часть повести получила название «Моя Устя», а послевоенная — «Свет Москвы». Обе части под названием «Великое противостояние» вышли в свет в 1947 году и в 1948 году повесть получила первую премию Министерства просвещения РСФСР как лучшая книга для детей.

С тех пор рассказ о двух Отечественных войнах многократно переиздавался — в наше время тоже, всегда вызывая горячий отзыв и любовь читателей. И неважно, идет ли речь о главной героине или второстепенных персонажах — все они живые и обаятельные.

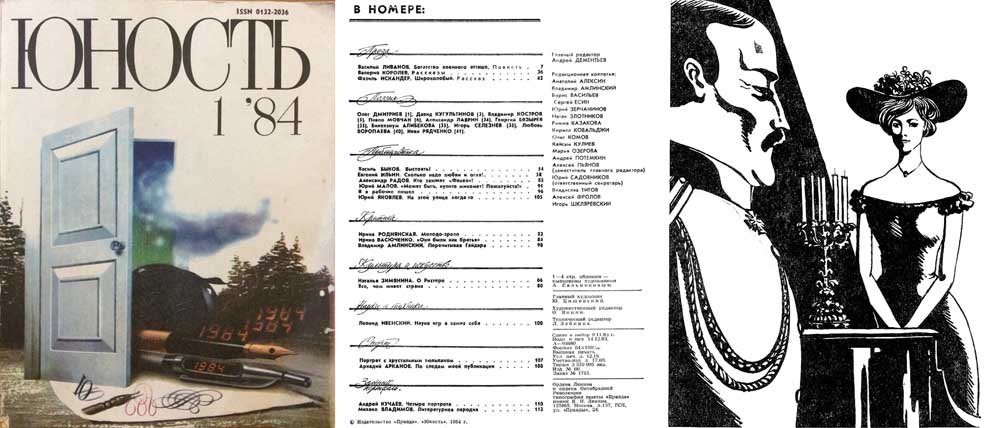

А следующая повесть, уже полностью посвященная Игнатьеву — «Богатство военного атташе» —вышла в свет в 1984 году в журнале «Юность» (№1, 1984, р8033.2опи).

Ее автором был удивительный человек, народный артист РСФСР, самый знаменитый Шерлок Холмс мира — Василий Ливанов. В повести А.А. Игнатьев выведен под именем Алексея Алексеевича Кромова, а повесть сопровождается посвящением:

«Памяти А. А. Игнатьева, генерала-лейтенанта Советской Армии».

И эпиграфом из высказывания самого Игнатьева:

«Человеку, как и березе, легче расти на родной земле, и величайшим несчастьем для него является потеря им корней на своей родине… Я счастлив и умру счастливым, веря в новый мир, веря в наш новый идеал».

Позднее повесть переиздавалась в сборниках прозы Василия Ливанова — «Мой любимый клоун» (Вх30782 хр) и «Белая ворона».

Возможно, это не все произведения об А.А. Игнатьеве, и вы вспомните и другие. А пока откроем книгу и начнем читать — Кассиля, Ливанова или самого Игнатьева...

Добро пожаловать в библиотеку!

Недавно я рассказывала о книге по выездке знаменитого берейтора Джеймса Филлиса, который 11 лет проработал в России в Офицерской кавалерийской школе. В этой школе училось немало выдающихся людей, и об одном из них я хочу рассказать.

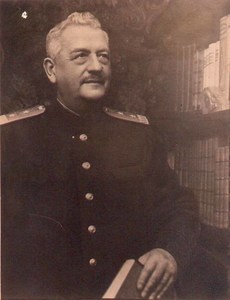

Граф Алексей Алексеевич Игнатьев – отпрыск древних родов Игнатьевых и Мещерских. Его отец — Алексей Павлович Игнатьев был генералом, генерал-губернатором в Киеве, а потом в Иркутске. Он был убит эсером, но при таких обстоятельствах, что семья подозревала участие в убийстве охранки. Дядя — Николай Павлович — был генералом, государственным деятелем, знаменитым дипломатом. Это он подписал Пекинский договор 1860 года, который прирастил Россию значительными землями по реке Амур. В наше время это Приморский край и юг Хабаровского края. Мать Алексея Алексеевича происходила из древнего рода Мещерских — она была фрейлиной императрицы Марии Александровны и кавалерственной дамой ордена св. Екатерины.

Как и многие отпрыски генералов Игнатьев учился сначала в Киевском кадетском, а потом и в Пажеском корпусе, был пажом императрицы Александры Федоровны.

Алексей Алексеевич был блестящим офицером-кавалергардом, выпускником Академии генерального штаба и прекрасным танцором. Он участвовал в знаменитом костюмированном балу 1903 года, где все участники были в костюмах допетровских времен. Составить представление о бале можно и по фотографиям, и по знаменитой карточной колоде «Русский стиль» — она переиздается до сих пор (кроме карты «Король пик» все остальные карты имеют реальных прототипов, но вот Игнатьева на этой колоде карт все же не было).

Как великолепный танцор Игнатьев частенько бывал дирижером балов (это опытный танцор, на которого равняются другие и который регулирует все танцы и объявляет начало каждой фигуры). Правда, из-за этой обязанности однажды получил серьезное взыскание, потому что «слушатель Академии генерального штаба не имеет права выступать на балу без разрешения!».

Граф Игнатьев считал своим долгом служить России — и делал это и как воин, и как дипломат и разведчик. Как офицер он участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. Потом служил военным атташе во Франции, Дании, Швеции и Норвегии, а потом опять во Франции.

Как он потом рассказывал в своих мемуарах «Пятьдесят лет в строю», не все оказывалось таким, каким выглядело вначале.

Париж, который в первые недели представился Игнатьеву обществом абсолютной свободы, оказался ничуть не меньше зарегулированным, чем известное графу русское общество — но по-другому:

«Не по одежке здесь встречали, а по визитной карточке, и не по уму провожали, а также по карточке, провожая гостя, в зависимости от его положения, или до края письменного стола, или до дверей кабинета, а подчас и до передней.Визитные карточки выполняют за границей самые разнообразные функции: хочешьполучить приглашение на обед — забрось визитную карточку и, если ты сделал этолично, а не через посыльного, загни один угол; если твой знакомый женат — загнидва угла; если хочешь получить место или работу — заручись визитной карточкойесли не министра, так хотя бы депутата. А уже под новый год запасись по крайнеймере сотней карточек для рассылки поздравлений. Без визитной карточки ты не человек».

Как заметил Игнатьев, военный атташе — это во многом официальный шпион, вот только искусству разведки и вообще сбора данных Игнатьева никто не учил. Все приходилось делать по наитию. И все же некоторую поддержку молодой дипломат получил — от итальянского коллеги. Итальянский полковник показал Игнатьеву свою картотеку и объяснил, какие полезные сведения можно получить из открытых источников — к примеру, из газет, вот только не столичных, а провинциальных:

«Столичных газет я не читаю, — объяснял полковник, — их изучают только дипломаты.Вырезки, на первый взгляд, ничего не говорят, но когда вы изо дня в день и изгода в год сопоставляете, делаете выборки, то порядок пополнения резервистамивыясняется. Французы так болтливы!».

А вот в Дании агентом Игнатьева стал француз майор Хэпп. Вот как писал о нем Алексей Алексеевич:

«Единственным и очень ценным осведомителем моим в Копенгагене оказался мой французский коллега, майор Хэпп. К сожалению, он не нравился моей жене из-за грязных ногтей и подозрительного цвета воротничка. Но за ним было то главное преимущество, что мать его была норвежкой, и это позволяло ему без словаря переводить тексты с любого из скандинавских языков. Сядет, бывало, Хэпп в засаленной пижаме за машинку и начнет без устали печатать.

«Два барабанщика. Три капрала. Один лейтенант. Один капитан. Шесть унтер-офицеров. Десять капралов...»

— Да кому это интересно, — спросил я своего коллегу, — знать, сколько капралов в датской обозной роте?

Хэпп обиделся.

— Это же самое главное, — объяснял он. — Это кадры, поймите, кадры.

«Так вот с чем недостаточно считались у нас в России», — про себя подумал я, и слово «кадры» приобрело для меня особое значение».

И, конечно, Игнатьев не только собирал сведения, но и усердно учил языки. Хочешь помочь своей стране — учи языки не только возможных союзников, но и потенциальных противников.

А во время Первой мировой войны на Игнатьева была возложена обязанность закупать вооружение во Франции. Для этой цели на его имя во французские банки было положено 225 млн франков золотом. Можете представить себе, какая это сумма в пересчете на современные деньги — миллиарды! Распоряжаться этой суммой Игнатьев мог единолично. Значение имела только его подпись и больше ничего.

И представьте себе, что началось после революции — сначала Февральской, а потом и Октябрьской!

Игнатьев был единственным человеком, который мог распоряжаться миллионами. Его обхаживали все — французское правительство, банкиры и промышленники, белые, собственная семья. Мать и брат уверяли, что семья имеет право на эти миллионы... Французское правительство обещало в обмен генеральское звание... Банкиры сулили огромные доходы... Эмигранты требовали денег на белое движение.

Игнатьев всем ответил «нет». Деньги принадлежали России.

От него отвернулась семья, а брат и вовсе пытался убить. Его проклинали эмигранты. Игнатьев был тверд. Он и сам не взял из этих денег ни одного франка, ни одного сантима. Проблемы заработка он решал трудом — выращивал на продажу шампиньоны.

Когда в 1925 году были восстановлены дипломатические отношения Франции и России, граф явился в советское посольство и передал все 225 млн. Советскому Союзу.

Игнатьев не мог сразу вернуться домой, до 1937 года он работал в советском торгпредстве и, куда ж без этого, не забывал и разведку — о Франции он знал очень много.

А в 1937 году продолжилась его служба уже на родине, как военного и преподавателя. Особое значение он уделял иностранным языкам. Военному необходимы иностранные языки — в этом он убедился по собственному опыту, как военного, так и дипломата-разведчика. Так что он стал сначала инспектором, а потом и старшим инспектором по иностранным языкам Управления военно-учебных заведений РККА, а еще начальником кафедры иностранных языков Военно-медицинской академии.

Как автор мемуаров, в 1940 году Игнатьев был принят в Союз писателей СССР. А во время Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич оказался еще и великолепным публицистом. Так он вел активную работу в шведской прессе, противодействуя очень распространенной там нацистской пропаганде. А с октября 1942 года стал старшим редактором военно-исторической литературы Военного издательства НКО СССР.

В 1943 году Игнатьев стал генерал-лейтенантом. В 1947 году подал в отставку. Но до этого он немало сделал для нашей страны, и некоторые привычные нам вещи — это его заслуга.

К примеру, именно по его предложению в армию были возвращены погоны. И он первый заговорил о необходимости создания специальных военных учебных заведений для молодежи школьного возраста наподобие кадетских училищ. 17 апреля 1943 года он написал об этом письмо И. В. Сталину. Предложение было принято, училища в результате стали называть суворовскими, и их создали сразу девять.

Спросите: «А как же лошади? Вы же начали с лошадей, неужели лошади оказались для Игнатьева в прошлом?».

А здесь стоит вновь открыть страницы мемуаров генерала. Вот его впечатления от парада на Красной площади — первого парада, который он увидел по возвращению в Москву.

«Тра-тра-та-та-та...» — это наш старый, знакомый кавалерийский сигнал «Рысь». Неужели появившаяся у Исторического музея конница перейдет в рысь?

Перешла, и глаза впиваются в прекрасных коней, в отличную посадку комсостава. На рысях же проходит и артиллерия в конных запряжках: первая батарея на рыжих.

«Неужели вторая пройдет на вороных? Так и есть. А третья — на гнедых? Быть не может!» — думаю я. И радостно становится, что русские военные традиции сохранены.

Долгий и несмолкаемый грохот артиллерийских и танковых дивизионов, равно как и рокот воздушных птиц, возвращает меня к действительности, и хочется снять шляпу не только перед знаменами, заслуженными в боях, но и перед рабочими и техниками, превратившими мою родину из кабальной — в могучую, гордую, независимую от заграницы страну».

А в 1954 году последними словами умирающего генерала были слова: «Третий эскадрон, ко мне!»

В Нижегородской областной библиотеке мемуары Игнатьева есть — и не в одном экземпляре (Вф115959 хр, П90388 хр, П31451 хр, П31452 хр и др.).

А еще есть книги, где Алексей Алексеевич стал литературным персонажем. Но это уже другие истории.

Добро пожаловать в библиотеку!

Очень часто на литературных порталах можно видеть такие вопросы: «Кто-нибудь помнит, как одевались в 1974 году? А в 1948? А какие пели песни? Как там вообще жили-то? Мне главу писать, а я застрял». Еще чаще люди прямо спрашивают, как собрать материал для написания рассказа или романа.

Одно из лучших мест для такой работы — библиотека. Книги всегда помогут, и я даже говорю не о художественной литературе. Очень много знаний о времени дает издаваемая в ту или иную эпоху литература нон-фикшн, в том числе — памятки и инструкции. Да-да, вы когда-нибудь задумывались, сколько их издавалось? И в какие годы чему отдавалось предпочтение.

Недавно я словно заглянула в 1948 год. Сотрудники библиотеки заносят в электронный каталог старые издания, чтобы вы могли находить о них информацию не только в карточном каталоге библиотеки, но и в электронном каталоге, спокойно сидя дома и выбирая, что бы стоило посмотреть. Бросается в глаза огромное количество инструкций, связанных со строительством и вообще с обеспечением жизни людей. И тут же — информация о первой помощи при травмах.

А еще возделывание и сбор лекарственных растений, борьба с сусликами — все очень информативно и доступно, с многочисленными иллюстрациями. Для школьников еще и информация о землемерных работах. Все тоже иллюстрировано.

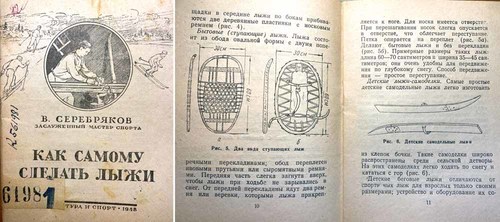

Инструкций, памяток и учебников очень много, так что возникает образ страны, которая усиленно отстраивается и обустраивается после страшного разорения войны. И при этом издания уделяют внимание не только труду, но и отдыху. Да, многого в стране не хватает, поэтому появляется еще одно руководство — как самостоятельно сделать лыжи! Автор — заслуженный мастер спорта Владимир Серебряков — удивительный человек, не только спортсмен, но и автор нескольких книг о лыжах, коллекционер лыж.

Свою коллекцию спортсмен собирал с 1910 года, а в 1930-е годы, когда она стала представлять научную ценность, передал ее в Государственный институт физической культуры. Издание 1948 года была вторым изданием этого труда спортсмена. Первый раз книга «Как самому сделать лыжи» была опубликована в 1940 году.

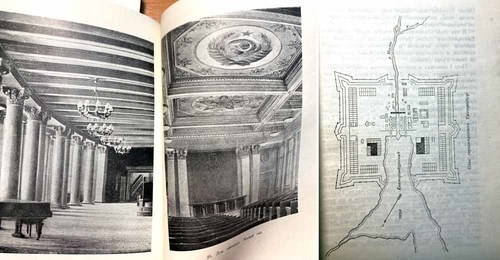

И, конечно, издатели помнили о досуге сограждан. Люди вновь стали ездить по стране. В качестве ответа на этот интерес появились новые путеводители. Ниже лишь небольшая их часть. При этом в путеводителях были фотографии не только современного состояния городов, но и планы прошедших веков.

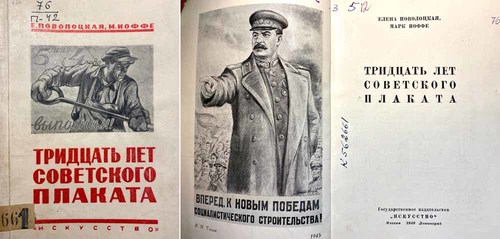

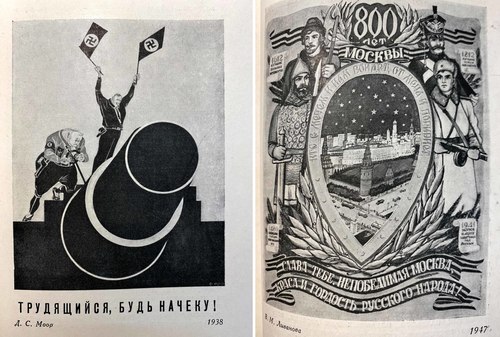

Не менее активно было представлено в изданиях 1948 года искусство. Начну с плакатов, потому что они тоже прекрасно передают время. Данный же сборник помогает не только представить послевоенное время, но и все предшествующие годы с 1918 г. Некоторые плакаты, опубликованные в книжке издательства «Искусство», известны всем, а вот некоторые вы наверняка увидите впервые.

А еще массовая библиотека «Искусство» выпускала иллюстрированные брошюры о художниках, спектаклях, отдельных картинах, артистах, музыке и т.д. Представьте себе, всего три года как закончилась война, но государство старалось просвещать сограждан, давало им возможность овладеть всем мировым культурным богатством.

И опять же — это лишь малая часть выпускаемых в 1948 году брошюр по искусству. Да, они стоили дорого — именно из-за значительного количества иллюстраций, но эти брошюры издавались тиражом в 10, а чаще — 15 тыс. экземпляров, так что были хорошо представлены в библиотеках.

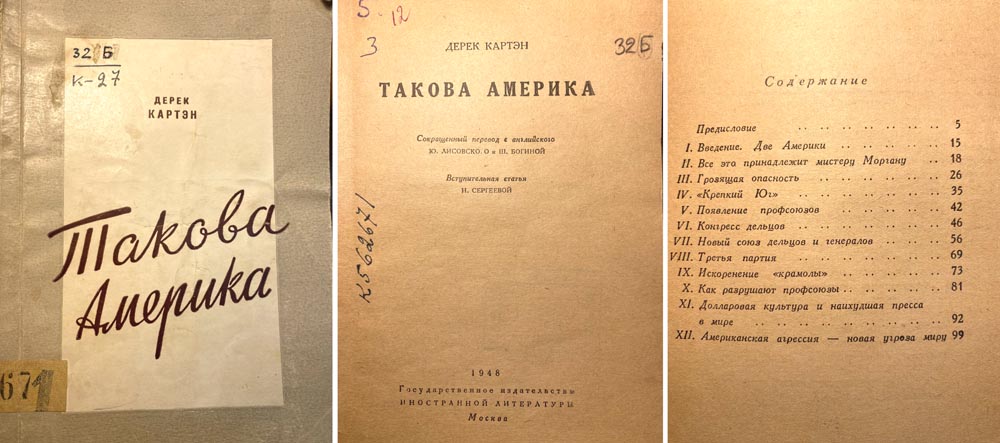

И последняя книга сегодняшнего обзора. Статьи о Соединенных Штатах Америки «Такова Америка». И нет — ее написал не советский журналист, а английский. Дерек Картэн (1919-2005) — инженер, журналист, писатель и драматург, сначала член коммунистической, а потом лейбористской партий Великобритании.

Таков небольшой обзор изданий 1948 года. Он скромен, но позволяет представить жизнь 1948 года.

Добро пожаловать в библиотеку! Книги ждут вас!

И вот еще две репринтные книги о лошадях в отделе производственной и экологической информации — труды майора Кюне и легендарного берейтора Джеймса Филлиса.

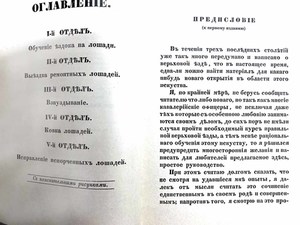

Признаюсь сразу, информации о Кюне я не нашла, кроме сведений с титульного листа. Автор книги «Кавалерист и его лошадь» был прикомандирован к главной конюшне его императорского величества. Поскольку не указывается, какой это император, то подразумевается, что речь идет о Российском императоре. Первое издание труда майора состоялось в 1859 году в Санкт-Петербурге. А в наше время книга была переиздана.

В труде Кюне обучение лошадей и кавалеристов описаны буквально пошагово, что полезно как для тех, кто занимается верховой ездой, так и для писателей. Ведь последним часто приходится описывать лошадей в разных странах и временах, где без верховой езды не обойтись. Благодаря этой книге они смогут делать это со знанием дела.

В издании наставлений Кюне дважды дается содержание. Сначала сокращенное — по отделам в начале книги, а потом в конце после иллюстративного материала уже подробно — по главам.

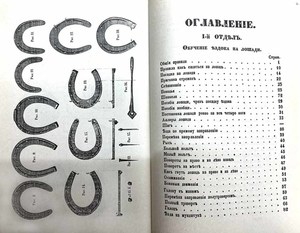

В отличие от Кюне, Джеймс Филлис (1834-1913) человек не просто известный, а легендарный. Его называли «всадником Европы», он объездил Францию, Германию, Австрию, побывал в США и 11 лет находился на русской службе в чине полковника — обучал лошадей, офицеров и нижних чинов в Офицерской кавалерийской школе в 1897-1908 гг. За эту службу он получил орден св. Станислава 3 степени.

И в России же ему предложили написать труд об искусстве выездки и верховой езды. Естественно, писал он на родном языке, а потом его книга была переведена на русский. И эта книга интересна не только руководством по выездке, но и описанием нравов общества второй половины XIX — начала ХХ века. Во всяком случае, обучение Филлиса верховой езде проходило в Англии в условиях весьма далеких от идиллических.

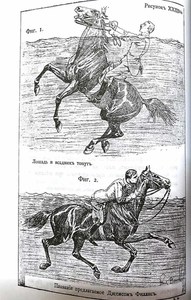

И эта особенность тоже делает книгу интересной не только для любителей лошадей и верховой езды, но и для писателей. К примеру, руководство, как правильно всаднику переплывать верхом водную преграду, чтобы не утонуть. Наглядно и полезно. Чтобы потом не писать в художественных произведениях откровенные нелепости.

Эти и другие замечательные книги находятся в отделе ОПЭИ на втором этаже главного здания Нижегородской областной библиотеки.

Добро пожаловать в библиотеку, книги ждут вас!

Говорят, есть три прекрасных зрелища: танцующая женщина, гарцующая лошадь и корабль под парусами. Мы с вами поговорим о лошадях.

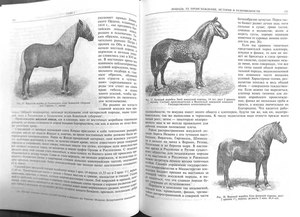

Лошади издавна были рядом с людьми, но вот руководства по разведению, содержанию и использованию лошадей – явление относительно позднее. Самые ранние данные о коневодстве представляют для нас значение лишь с исторической точки зрения. А вот руководства последних двух столетий утратили значение далеко не во всем.

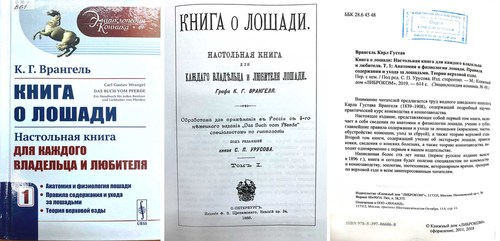

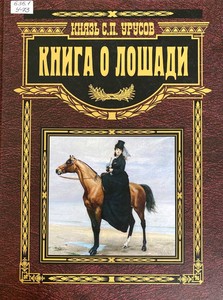

Две книги, о которых я хочу вам сегодня рассказать, связаны между собой. Первый труд о лошадях — «Книга о лошади» графа Врангеля. Нет, это не тот Врангель, о котором вы подумали. Карл Густав Врангель был шведским иппологом. Подзаголовок его труда назывался «Настольная книга для каждого владельца и любителя лошади». В 1890-х годах впервые вышел русский перевод книги, поскольку в России тогда аналогичных работ не было.

Осуществил перевод князь Сергей Урусов с немецкого издания «Книги о лошади».

Правда, это был не совсем точный перевод. Как объяснял в Предисловии С. Урусов, он должен был учитывать климатические, почвенные и прочие отличия наших стран. Поэтому Урусову пришлось даже дополнять труд Врангеля, а также заменять некоторые иллюстрации. Таким образом, по его собственному утверждение, издание нельзя в полной мере назвать переводом.

Так или иначе, но в России книга была встречена с восторгом и выдержала несколько изданий.

И все же Урусов полагал, что труда Врангеля для русского коневодства явно недостаточно и в результате создал собственный труд. Название своему труду он дал то же — «Книга о лошади».

До революции труд князя выдержал три издания, каждый раз пополняясь, и как раз с третьим изданием вы и можете ознакомиться. И если я смогла привести для вас содержание книги Врангеля, то сделать то же самое с трудом Урусова будет затруднительно — оно очень большое, на многих страницах.

Зато могу сказать, что для наглядности книга сопровождается более 1000 иллюстрациями.

Обе книги являются репринтом, так что к удовольствию от чтения литературы о лошадях добавляется еще и удовольствие соприкосновения с историей.

Вы скажете: «Но у меня же нет лошадей. И я не развожу их. Наверное, это интересно только специалистам!».

И будете неправы. Во-первых, это просто интересно. Во-вторых, в наше время все больше людей не просто интересуются лошадьми, но и занимаются верховой ездой. А, в-третьих, эта книга –прекрасное руководство для писателей — ведь в их произведениях достаточно часто фигурируют лошади. Благодаря трудам Врангеля и Урусова они смогут писать о них со знанием дела.

В аннотации издателей сказано, что в современности ветеринария ушла далеко вперед и потому не надо использовать для лечения лошадей те лекарства, что упомянуты в этих книгах. Но вот для писателей как раз интересно узнать, как с этим обстояло дело более 100 лет назад.

Обе книги находятся в отделе производственной и экологической информации библиотеки (на втором этаже главного здания).

Добро пожаловать в библиотеку! Книги ждут вас.

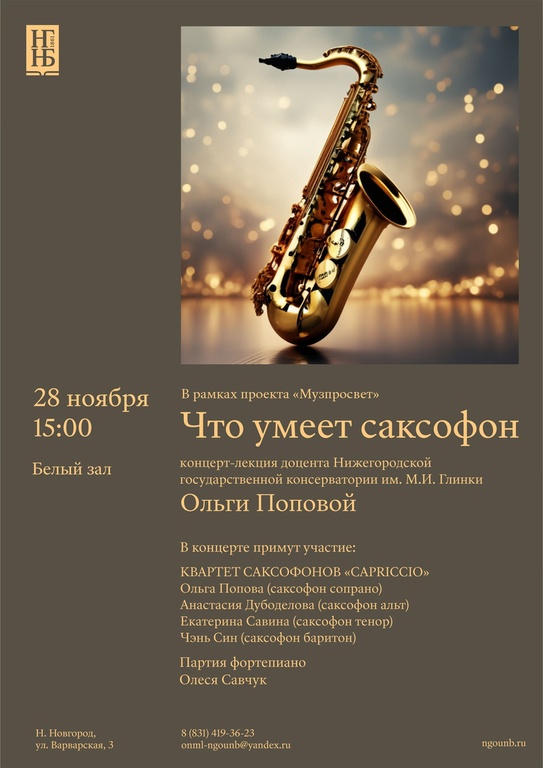

В концерте примет участие квартет саксофонов «Capriccio». Подробности – на афише.

Добро пожаловать в библиотеку! Вход свободный!

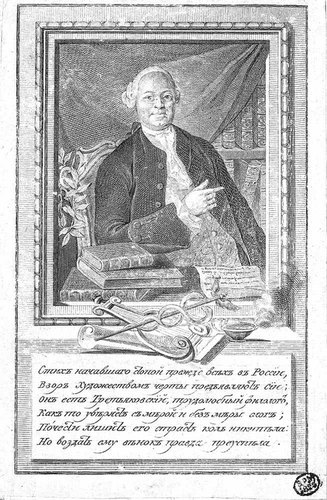

«Но ведь Тредиаковский поэт? — можете спросить вы. — К чему тогда соединительный союз «и»?»

Да, поэт. И не только поэт. Великолепный переводчик, филолог, теоретик литературы, автор единственного в то время светского русского романа и первый в России литературный критик.

Но еще Тредиаковский — литературный персонаж. Помните роман И.И. Лажечникова «Ледяной дом» (1835 г.)? Там фигурирует крайне неприятный второстепенный персонаж — завистник, доносчик, бездарность Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1768 г.).

Когда роман вышел в свет, он сразу вызвал бурные споры. И главный герой — Артемий Волынский — на самом деле был весьма далек от того светлого образа, который был приписан ему в романе, и Тредиаковский резко отличался от придуманного ему образа. Не бездарь, а во многом первопроходец. Литератор, которого высоко оценивал А.С. Пушкин. Переводчик, переводы которого были очень популярны и во второй половине XIX века. А еще композитор и музыкант, чьи песни были среди самых любимых песен эпохи.

И новатор русского языка. Это благодаря ему мы используем такие слова как «медоточивый», «многоструйный», «громогласный» и многие другие — более 100 составных прилагательных. В XVIII веке над этим смеялись, а теперь вовсю пользуются.

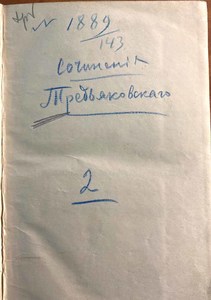

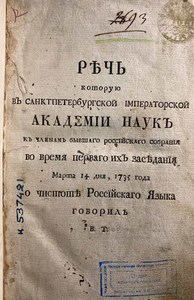

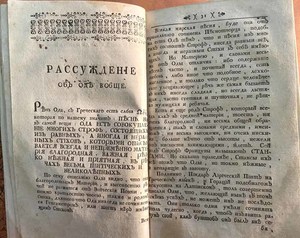

Он был не очень удачливым человеком. Долгое время в XIX веке полагали, что Тредиаковский был блистательным ученым, но плохим поэтом. В XIX веке известно всего 1 издание его трудов. В ХХ веке — 2 издания. Но в наше время на В.К. Тредиаковского обратили внимание и обнаружили, что это оригинальный и талантливый литератор и мыслитель. Но сейчас я вам покажу не эти издания, а прижизненное издание Тредиаковского. Правда, книга еще до революции лишилась титульного листа, но в остальном прекрасно сохранилась.

Сфера творческих интересов Тредиаковского поражает. Тут и речи — в том числе речь в защиту чистоты Российского языка, и оды, и рассуждения, переводы — чего только нет!

А еще в соответствии с представлением XVIII века книга богато украшена виньетками, в том числе и составными. Можете оценить.

Так что у вас есть все возможности самим разобраться с творчеством В.К. Тредиаковского. Добро пожаловать в библиотеку! Произведения XVIII века ждут вас.

Почему я пишу об этом в библиотечном блоге? Возможно потому, что эпоха Джона Кеннеди — эпоха Камелота, как ее до сих пор называют в США — осталась для всего мира как обещание на возможность другого пути развития. Это было время, когда политики не стыдились признавать, что читают не только специальную, но и художественную литературу, а демонстрация образования, культуры и широты кругозора считались признаками хорошего тона.

А еще я вспоминаю о прошлом потому, что Джон Кеннеди мог бы стать писателем, да строго говоря, он и опубликовал несколько книг, а за сборник политических биографий "Профили мужественных людей" даже получил Пулитцеровскую премию.

Не стоит забывать и тот факт, что судьба президента Кеннеди оказала огромное воздействие по мировую культуру, в том числе и на литературу. Количество книг о нем исчисляется сотнями. И началось это с самой первой книге о Кеннеди — документальной книги "Смерть президента" Уильяма Манчестера, вышедшей в свет в 1967 г. Она очень быстро была переведена на русский язык под названием "Убийство президента Кеннеди" и впервые я читала ее именно в нашей библиотеке.

А еще были художественные произведения, как реалистические, так и фантастические, была проза и поэзия — в том числе Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Возможно, вы помните поэму Евтушенко "Под кожй статуи Свободы".

..."Бамм-бамм!" -

по атомным грибам,

по стоящим вертикально

серым каменным гробам.

Стоп, метро, автомобили!

Стоп, комедия!

Джона Кеннеди убили!

Джона Кеннеди!

"Бамм-бамм!"

Джекки плачет,

корчится.

Был

бал -

колоколом кончился....

Вы никогда не задумывались, какие книги попадают в отдел реставрации библиотечных фондов?

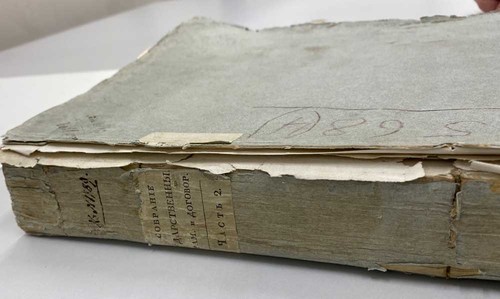

Скажете: «Самые разные» — и будете правы. Прямо сейчас в реставрационной находится удивительный том — «Собрание государственных актов и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел», 1819 года издания, том второй — документы с 1229 по 1612 годы.

Это очень большой том — и по формату, и по толщине. И не удивляйтесь, что у него нет твердой обложки. В начале XIX века не только в России, но и в других странах книги издавали в простом бумажном переплете, а твердую обложку по своему вкусу заказывал уже владелец книги. Или же не заказывал, и тогда книги довольно быстро начинали рваться.

У этого тома обложку так никто и не заказал, зато в наше время центр реставрации в библиотеке изготовил для тома прекрасную картонную коробку. Для создания таких коробок используется специальный картон —бескислотный. Это тоже способствует сохранению издания.

Что такое реставрация?

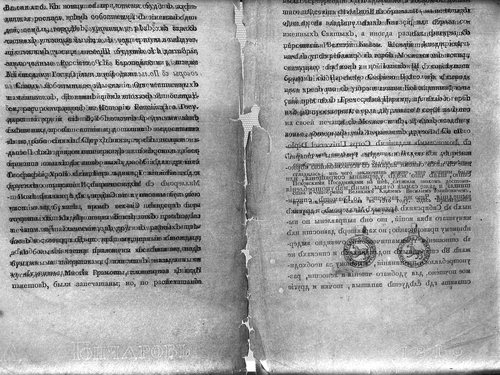

Это и восстановление поврежденных страниц, и восстановление переплета, когда он есть. И в этом томе есть, что восстанавливать — на сгибе листы основательно протерлись и порвались. Реставраторы умеют решать эти проблемы. Если же положить лист на специальный стол с подсветкой, то снизу становятся видны водяные знаки или филигрань — имя производителя бумаги и год ее выпуска (А. Гончаров, 1818).

Такая бумага производилась на Полотняно-заводской бумажной мануфактуре в Калужской губернии (Полотняный завод). Позднее именно на этой бумаге издавался Пушкинский «Современник», а сам завод принадлежал родным Натальи Николаевны Пушкиной — прапрадеду, деду, брату Дмитрию...

«Собрания государственных актов...» — это не только тексты, но и печати, которые скрепляли документы. После каждого документа приводятся прорисовки печатей с их описанием (цвет и материал как самой печати, так и шнурка).

А в конце тома приводится Штемпель комиссии печатания книг при Государственной коллегии иностранных дел — мол, все проверено, за подлинность отвечаем.

Сейчас этот замечательный том находится на реставрации, но потом будет доступен для всех, кто интересуется историей.

Добро пожаловать в библиотеку! В библиотеке вас ждут настоящие сокровища!

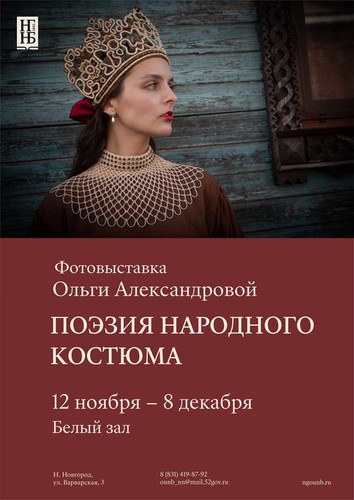

Мы часто говорим об уважении к своему прошлому, о любви к «преданьям старины глубокой», о красоте народных промыслов – и вот в Белом зале Нижегородской областной библиотеки открылась фотовыставка Ольги Александровой — врача и фотографа-любителя — «Поэзия народного костюма». На подготовленных фотографом снимках предстает та самая старина — реконструированные или же стилизованные народные костюмы нашего края. Фотографии снимались в Городце — сказочном древнем городе на Волге, впервые упомянутом в Лаврентьевской летописи еще в 1171 году, в городе, где регулярно проходит День народного костюма.

Это праздник, когда жители города демонстрируют друг другу и гостям Городца красоту народных одеяний и свое мастерство. Одни костюмы сделаны в точности по музейным образцам, а другие отражают представления мастериц, каким должен быть современный народный костюм — величественный и почти царственный.

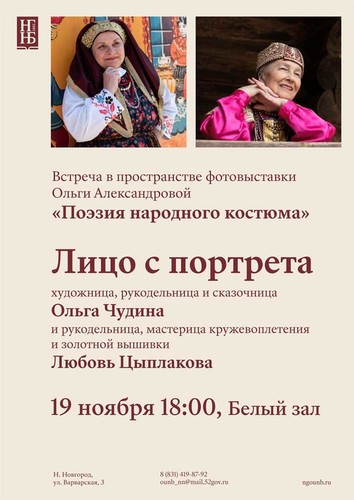

Когда Ольга Александрова делала свои снимки, ей хотелось рассказать и о героинях фотографий, среди которых оказалось немало очень интересных людей. И вот это желание будет исполнено. Во вторник — 19 ноября, в 18.00 ч. в Белом зале пройдет встреча с двумя героинями со снимков. Это художник, рукодельница и сказочница Ольга Чудина и мастерица кружевоплетения и золотной вышивки Любовь Цыплакова.

Добро пожаловать в библиотеку! Белый зал ждет вас!

Классическая бумага была изобретена во II веке в Китае и потребовалось тысячелетие, чтобы она добралась до Европы. Первоначально секрет изготовления бумаги разведали арабы, от них он перешел в испанцам, затем к итальянцам, немцам и ко всей Европе. Естественно, разные народы вносили в изготовление бумаги свои новшества. В Китае сырье, из которого отливали бумагу, разрывали вручную. Арабы стали использовать для этого жернова. В Германии додумались использовать силу мельниц. Голландцы изобрели роллы — ножи, вмонтированные в дно баков, где отмокало сырье.

читать дальше

Вы скажете, в наше время бумага уже не имеет прежнего значения, теперь есть электронные книги, и будете не совсем правы. Во-первых, книги на бумажных носителях вряд ли когда-нибудь утратят значение, хотя бы потому, что читая их, человек лучше усваивает и запоминает текст. А во вторых, применение бумаги гораздо шире, чем издание книг, газет и журналов. Но это уже другая история.

Давно я не рассказывала вам о книжных выставках в коридоре 1 этажа библиотеки. А ведь они регулярно меняются и представляют немалый интерес. Вот и в этот раз я нашла немало занимательного из представленного отделами библиотеки.

Когда вы только входите в правое крыло первого этажа – видите в выставочных стеллажах великолепные альбомы и книги, посвященные знаменитому русскому художнику Карлу Брюллову. Эти издания – новинки и только готовятся для того, чтобы поступить в отделы библиотеки.

А вот информационно-библиографической отдел готовит выставку, посвященную философу и писателю Вольтеру.

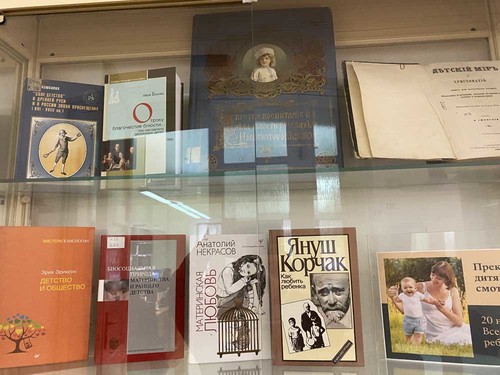

Абонемент представил литературу, посвященную детям и их воспитанию. На фотографии представлена лишь часть книжной выставки — остальное вы сможете посмотреть сами.

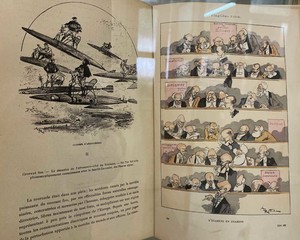

Красивой и на редкость интересной оказалась выставка отдела литературы на иностранных языках, посвященная международному дню студентов. Здесь и издания книг о Гарри Поттере с цветными объемными иллюстрациями и удивительная фантастическая книга французского художника и писателя Альбера Робида «Двадцатый век».

Об этой книге я вам уже рассказывала. Написанная в конце XIX века, она предсказала многое из того, с чем человечество столкнулось в ХХ веке: революцию в России, две мировые войны, техногенные катастрофы, загрязнение окружающей среды, телевидение, реалити-шоу, видео-телефоны, домофоны, видео-диски, системы видеонаблюдения и даже нечто вроде Большого Брата, факсы, массовый туризм, пробные браки, воинствующий феминизм, массовую культуру, дистанционное обучение, дистанционные покупки, эмоциональное выгорание и т.д. Современники не поверили писателю и художнику, который, к тому же, никогда не занимался наукой, но сейчас во многом мы живем в мире, который он предвидел. Полностью «Двадцатый век» до сих пор не переведен на русский язык, есть только сокращенное издание в приложении к дореволюционному журналу «Нева» и повторное издание того же перевода в издательстве «Престиж-Бук», а также еще более сокращенное в издательстве «Salamandra P.V.V.». Остается надеяться, что кто-то из вас сделает полный перевод книги, а кто-либо из издателей познакомит читателей с этим замечательным произведением.

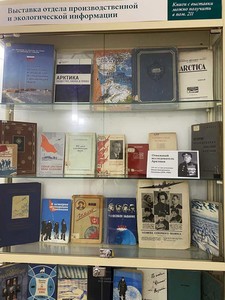

И, наконец, отдел производственной и экологической информации представил выставку в честь исследователя Арктики, дважды Героя Советского Союза, контр-адмирала Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986).

Напоминаю, что в верхнем правом углу каждого стеллажа указан номер помещения, где можно получить книгу с выставки.

Добро пожаловать в библиотеку! Вас ждут книги и удивительные открытия.

На картинке выше изображены четверо из многочисленных персонажей повести: императрица Рикарда, ее муж Карл Толстый Каролинг, герой обороны Парижа от норманнов Эд и еще один Каролинг — Карл Простоватый.

Вот о Рикарде и пойдет речь. Говоров изобразил ее без всякой симпатии и жалости — жестокая, развратная, коварная, мстительная. Она как кошка влюбилась в Эда, пыталась его соблазнить, а когда это не удалось, то постаралась отомстить, подстроив отравление героя. Жуткая картина, правда? Ну, а потом, принялась кутить по постоялым дворам. Говоров постарался от души:

"Рикарду отыскали на постоялом дворе близ лотарингского города Туля. Отправив через границу гроб с телом мужа, она продолжала увиваться за толстяком Авелем, а когда тот в одну прекрасную ночь удрал от нее, она начала кутить с проезжими купцами. "Ведь я бывшая императрица!" — хвасталась она собутыльникам… "Го-го! — потешались те, оглядывая ее опухшее лицо и лохмотья. — Вот загнула!"

Правда, в послесловии он написал о Рикарде чистую правду, но после ярких страниц повести она выглядела как насмешка:

"Современному туристу, например, если он посетит городок Анделау в Эльзасе, покажут монастырь, в котором сохранилась гробница императрицы Рикарды, и расскажут о ее необыкновенно благочестивой жизни."

"Знаем-знаем", — ворчал читатель, — "благочестие хоть куда". И был неправ. Потому что в реальности образ императрицы не имел ничего общего с описанием Говорова.

Она происходила из швабского рода Ахалольфингов и, строго говоря, ее именовали Рихардой, а не Рикардой. Она действительно была благочестива, да к тому же еще и любила читать — явление не такое уж и частое в IX веке. Ее выдали замуж за Каролинга Карла Толстого, который первоначально был королем Аллемании, но постепенно собрал под своим скипетров и другие Каролингские королевства и восстановил империю. Правда, это не было заслугой Карла, просто его братья и кузены не отличались крепким здоровьем и долгой жизнью. Да и Карл был монархом слабым, чем пользовались все, кому не лень.

читать дальше

Совсем недавно в фойе второго этажа главного здания Нижегородской Ленинки открылась выставка о военных летчиках-героях — уроженцах нашего края. Как все начиналось, чем славились и славятся наши летчики, подвиги, фотографии, награды...

Тема выставки вызывает живой интерес сама по себе, но и история ее создания заслуживает внимания. Дело в том, что это результат труда одного единственного человека — Геннадия Валентиновича Пущина, ветерана боевых действий, бывшего Советника посольства СССР в Республике Афганистан, члена Совета ветеранов Автозаводского района, члена Союза филателистов России, коллекционера, который многие годы собирает письма нижегородцев — участников боевых действий, чтобы сохранить нашу историю для будущих поколений.

И вот сейчас мы можем познакомиться с результатами его труда, узнать новое или вспомнить то, что мы подзабыли, прикоснуться к памяти нескольких поколений наших земляков.

И, конечно, у выставки уже были первые посетители — школьники, которые дежурят у Поста № 1 — у Вечного огня в Нижегородском Кремле. Они частые гости библиотеки.

Выставка будет работать до конца ноября. Добро пожаловать в библиотеку!

2 октября (в субботу) в Нижегородской областной библиотеке прошла традиционная Ночи искусств и теперь пришла пора рассказать об этом.

Возможно, вы удивитесь, почему так долго, но всему есть объяснение. Во-первых, сначала надо было разобрать и обработать сделанные в ходе Ночи фотографии. Во-вторых, привести в порядок собственные воспоминания. А еще потребовалось провести небольшое расследование — ну да, в ходе традиционной акции посетители библиотеки ухитрились потерять некоторые вещи, вот и пришлось просматриваться фотографии, чтобы понять — кто же собственник потери. Не волнуйтесь — владелец был найден и вещь вернулась к хозяйке.

Вы уже видели программу Ночи искусств — она, как всегда, была обширна и очень насыщена. Концерты, выставки, экскурсии, викторины, книговорот, рукоделье, рисование, игра «Что? Где? Когда?» ... Участники уходили из библиотеки радостными и не с пустыми руками, а с книгами, поделками и рисунками.

И, конечно, всех гостей впечатлила выставка «Книжные гиганты». Книги, которые в раскрытом виде занимают целый стол! Даже на фото это выглядит впечатляюще, а уж в реальности было и того лучше. Что приятно, позднее можно будет вновь прийти в библиотеку и уже подробнее изучить эти книги — они ждут читателей.

Ну, а ваша Хозяйка книжной горы в Центре правовой информации библиотеки представила посетителям выставку своих рисунков и книжных иллюстраций, а также проводила занятие по свободному рисованию. В распоряжении участников были карандаши, уголь, сангина, соусы, акварель и гуашь. Можно было придумывать рисунки самостоятельно, перерисовывать многочисленные книжные иллюстрации или просто пользоваться раскрасками. И, знаете, этим с удовольствием занимались не только дети, но и взрослые. Взрослых было даже больше. Да и что лучше рисования помогает уставшим после трудовой и учебной недели людям отдохнуть?

И, конечно, после праведных трудов приходилось помогать рисовальщикам отмываться, поэтому художник с тряпкой — это естественное положение дел. Правда, в нашем случае вместо тряпок были влажные салфетки.

Ночь искусств завершилась, но это не последняя Ночь в библиотеке. Впереди еще много интересного, но — главное! — библиотека — это не только место отдыха и развлечений. Это место, где можно просто читать.

Добро пожаловать в библиотеку! Наши фонды ждут вас.

"Какие замечательные фантасты у нас есть! — радовались читатели. — Не только братья Стругацкие! Как все это свежо и ни на что не похоже..."

Правда, выяснилось, что С. Ярославцев — это Аркадий Стругацкий. Оказывается, братья договорились, что произведения, которые они напишут по отдельности, они будут подписывать псевдонимами, что и было сделано. "Экспедиция в преисподнюю" стала первой повестью Аркадия Стругацкого, которую он написал под псевдонимом Ярославцев.

Спросите, о чем повесть и почему это сказка?

Потому что это действительно сказка — сказка о будущем. Там в далеком ХXIII веке на прекрасной планете Земля живут три друга, которых все называют Атос, Портос и Арамис (вы же не думаете, что только я люблю книги Дюма?!) — инженер, спортсмен и ученый. А еще есть их подруга Галя — д'Артаньян в юбке. И есть космические пираты, приключения, сражения, доблесть и любовь. Первые две части повести это история о юности мушкетеров XXIII века, а третья — история двадцать лет спустя. Ведь это логично, правда, для любителя Дюма повторить его ход? И не забыть общего сына мушкетеров по имени Ваня...

читать дальше