Наверное, в истории мало найдется стран, с которыми связано столько легенд. И это не должно удивлять, ведь Египет — одна из древнейших цивилизаций человечества. Еще около пяти тысяч лет назад там уже существовали письменность и государство.

При этом название «Египет», вошедшее во многие языки, вовсе не египетское, а греческое и в некотором роде является ошибкой древних греков. Когда в первом тысячелетии до н.э. они впервые появились в Египте, то потрясенные видом города Мемфиса, который в то время египтяне называли Хут-ка-Птах — Дом [храм] души бога Пта — они перенесли название города на всю страну.

А вот сами египтяне называли свою страну за плодородие «Черной землей» — Та-Кемет. От этого названия произошло слово «химия». И еще одно слово вошло из древнеегипетского во многие языки мира — название пустынь. Пустыню египтяне называли «красной землей» — дешрет. Наверняка, вы знаете слово desert, вошедшее в языки романской группы, а также в английский.

Издавна европейцев зачаровывала седая древность египетской истории, не случайно, воюя в Египте Наполеон заявил своим солдатам: «Сорок веков смотрят на вас». Впрочем, тут он ошибался. В наше время историки пришли к выводу, что история Египта гораздо древнее. Да и сама египетская история оказалась гораздо запутаннее, чем казалось в XIX веке.

Египет воевал, завоевывал земли и сам частенько подвергался завоеваниям. Его завоевывали гиксосы, ассирийцы, персы, греки под командованием Александра Македонского, римляне, арабы, турки, французы, англичане... Нынешнее население Египта в подавляющем большинстве уже не имеет отношения к тем египтянам, что строили пирамиды и делали удивительные погребальные портреты Фаюма. Впрочем, потомки тех египтян тоже сохранились, составляют примерно 8-12% населения современного Египта и именуются коптами. В отличие от арабского населения страны, исповедующего ислам, копты христиане и принадлежат к одной из древнейших христианских церквей мира.

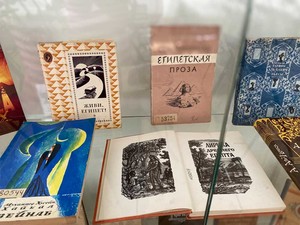

Какой бы не была история Египета, он всегда привлекал внимание окружающих народов — как ближних, так и дальних. Мы можете увидеть Египет на страницах Библии, он появлялся в книгах путешественников, о нем писали художественные произведения — прозу и поэзию, книги реалистические и сказочные, и именно в Египте примерно в 4 веке до н.э. впервые была рассказана сказка о Золушке.

А периодизацию жизни египетских фараонов, которую в III веке до н.э. составил египетский жрец и историк Манефон, современные египтологи используют до сих пор — он разделил всех фараонов на 30 династий. Впрочем, история Египта началась еще в додинастический период, и литература об этом периоде египетской жизни так же есть на выставке.

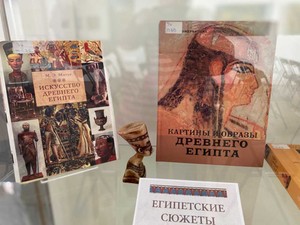

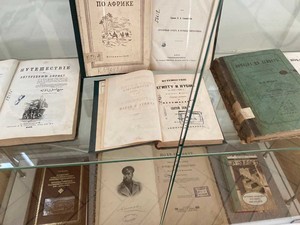

Надо сказать, что в витринах Белого зала представлены книги, изданные с XVIII века до нашего времени — как путевые заметки, так и серьезные научные труды, а также переводы произведений древнеегипетской литературы.

Немалое внимание и восхищение вызывают великолепные альбомы по искусству Древнего Египта, а также популярные книги из серии «Повседневная жизнь»: это и повседневная жизнь во времена великих фараонов и Клеопатры VII, той самой, в которую были влюблены Юлий Цезарь и Марк Антоний, и даже повседневная жизнь египетских богов.

Выставка будет работать до 28 апреля, так что вам стоит поспешить. Дни летят незаметно, событий в истории и культуре много, если вы хотите прикоснуться к египетской истории и отметить заинтересовавшие вас книги — Белый зал Ленинки ждет вас.

Добро пожаловать в библиотеку!

Историк ответит на этот вопрос просто: «Нужны источники!».

Что такое источник?

А это совокупность самых разных документов и предметов материальной культуры, отражавших исторический процесс и запечатлевших отдельные факты и свершившиеся события, на основании которых воссоздаётся представление о той или иной исторической эпохе, выдвигаются гипотезы о причинах или последствиях, повлёкших за собой те или иные исторические события.

Какие документы имеются в виду?

Самые разные. К примеру, законодательные акты.

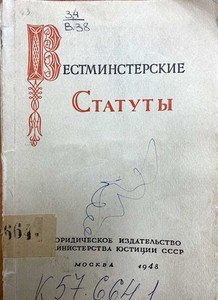

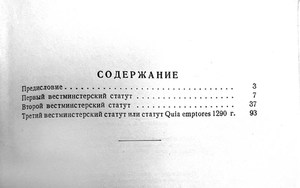

Ниже как раз приводится издание таких источников — Вестминстерские статуты, которые принимались в правление английского короля Эдуарда I (1272-1307). Конечно, на самом деле вестминстерских статутов было не три, а больше, но и эти были хорошим подспорьем для историков, юристов и писателей.

Да, не удивляйтесь, но сплошь и рядом писателям нужны те же источники, что историкам и юристам. И не только в том случае, когда они пишут про конкретную страну. Все эти исторические источники прекрасно помогают и в том случае, когда автор решает описать вымышленное государство.

Документы были переведены со старо-французского (долгое время это был официальный язык английского королевства) и латинского языков и, конечно, были снабжены вступлением и комментариями.

Кстати, обратите внимание на год издания статутов — 1948 год. Война закончилась совсем недавно, но ученые уже старались предоставить всем интересующимся замечательные исторические и юридические источники, ведь люди, которые намерены построить светлое будущее, должны овладеть всем богатством мировой культуры!

Перевод статутов осуществила известный в будущем медиевист, создатель собственной исторической школы — социальных исследований политической истории — Евгения Владимировна Гутнова (1914-1992), а вступление написал юрист, участник Великой Отечественной войны, награжденный медалью «За отвагу», будущий автора одного из самых популярных учебников «Всеобщая история государства и права» — Зиновий Михайлович Черниловский (1914-1995).

Их труды есть в фондах Нижегородской Ленинки.

Вестминстерские статуты находятся в отделе основного фонда книгохранения (Шифр К57664.1 хр)

Добро пожаловать в библиотеку!

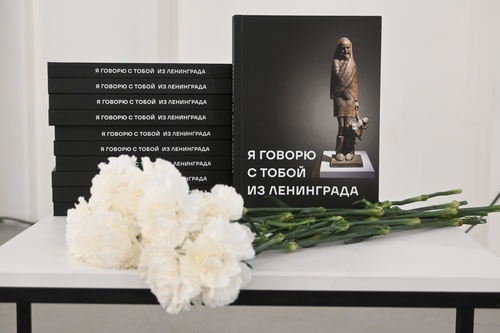

27 января, в День воинской славы России – 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Белом зале нижегородской Ленинки прошла презентация книги «Я говорю с тобой из Ленинграда. Живая история блокадного города и его жителей». Вела мероприятие директор Нижегородской областной научной библиотеки Елена Гаврюшова.

Эта книга представляет собой своеобразный альбом-каталог выставки, проходившей в Манеже Нижегородского кремля с 27 апреля по 20 октября 2024 года. В ней представлены фрагменты экспозиции выставки и фотографии её экспонатов, репродукции картин Государственного Русского музея и Нижегородского государственного художественного музея.

Сборник рассказывает о вкладе Горьковской области в спасение осаждённого города. В книге ведётся живой разговор сегодняшнего дня о защитниках Ленинграда, опубликованы воспоминания людей, переживших блокаду, истории детей, эвакуированных по Дороге жизни из осаждённого Ленинграда в Горьковскую область. Среди них: Лидия Ивановна Румянцева – бабушка супруги губернатора Нижегородской области Екатерины Никитиной, Анатолий Николаевич Грачёв, ехавший в одном вагоне с Таней Савичевой, Людмила Никитична Бугрова, Нина Степановна Параничева, Женя Александрова и многие другие. Их истории представлены в разделе книги «Дети Ленинграда».

Выступившие на презентации министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, супруга губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина, многочисленные авторы и участники проекта, родственники авторов воспоминаний – внуки и правнуки блокадников, библиотекари из разных районов нашей области, собиравшие по крупицам бесценный материал для книги, в первую очередь подчеркнули значимость этого издания для нынешних и последующих поколений: выставка в Манеже закончилась, а книга останется с нами на века, став всенародным достоянием.

Научно-популярное издание «Я говорю с тобой из Ленинграда. Живая история блокадного города и его жителей» вышло в свет в нижегородском издательстве «БегемотНН», составителями книги стали Е.Г. Гаврюшова, Е.А. Пестрикова и Н.Б. Соколова. В ходе презентации экземпляры книги были вручены авторам и родственникам блокадников, чьи воспоминания включены в этот альбом. Экземпляры книги также будут направлены в центральные и модельные библиотеки региона, в библиотеки и музеи населённых пунктов, где размещались детские дома для эвакуированных. В электронном виде книгу можно будет прочитать на сайте областной Ленинской библиотеки.

Полноправным участником мероприятия стала и развёрнутая в эти дни в Белом зале книжная выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда…», которая продлится до 26 февраля.

В заключение презентации в исполнении хора интенсивного образовательного проекта «Новые надежды» (руководитель – заслуженный работник культуры Нижнего Новгорода Иван Стольников) прозвучала песня «Медаль за оборону Ленинграда» (музыка Я. Дубравина, слова В. Суслова).

Недавно я рассказывала о книге по выездке знаменитого берейтора Джеймса Филлиса, который 11 лет проработал в России в Офицерской кавалерийской школе. В этой школе училось немало выдающихся людей, и об одном из них я хочу рассказать.

Граф Алексей Алексеевич Игнатьев – отпрыск древних родов Игнатьевых и Мещерских. Его отец — Алексей Павлович Игнатьев был генералом, генерал-губернатором в Киеве, а потом в Иркутске. Он был убит эсером, но при таких обстоятельствах, что семья подозревала участие в убийстве охранки. Дядя — Николай Павлович — был генералом, государственным деятелем, знаменитым дипломатом. Это он подписал Пекинский договор 1860 года, который прирастил Россию значительными землями по реке Амур. В наше время это Приморский край и юг Хабаровского края. Мать Алексея Алексеевича происходила из древнего рода Мещерских — она была фрейлиной императрицы Марии Александровны и кавалерственной дамой ордена св. Екатерины.

Как и многие отпрыски генералов Игнатьев учился сначала в Киевском кадетском, а потом и в Пажеском корпусе, был пажом императрицы Александры Федоровны.

Алексей Алексеевич был блестящим офицером-кавалергардом, выпускником Академии генерального штаба и прекрасным танцором. Он участвовал в знаменитом костюмированном балу 1903 года, где все участники были в костюмах допетровских времен. Составить представление о бале можно и по фотографиям, и по знаменитой карточной колоде «Русский стиль» — она переиздается до сих пор (кроме карты «Король пик» все остальные карты имеют реальных прототипов, но вот Игнатьева на этой колоде карт все же не было).

Как великолепный танцор Игнатьев частенько бывал дирижером балов (это опытный танцор, на которого равняются другие и который регулирует все танцы и объявляет начало каждой фигуры). Правда, из-за этой обязанности однажды получил серьезное взыскание, потому что «слушатель Академии генерального штаба не имеет права выступать на балу без разрешения!».

Граф Игнатьев считал своим долгом служить России — и делал это и как воин, и как дипломат и разведчик. Как офицер он участвовал в русско-японской войне 1904-1905 гг. Потом служил военным атташе во Франции, Дании, Швеции и Норвегии, а потом опять во Франции.

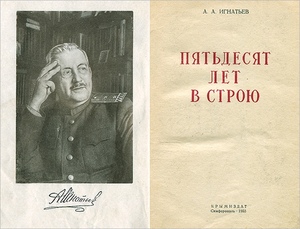

Как он потом рассказывал в своих мемуарах «Пятьдесят лет в строю», не все оказывалось таким, каким выглядело вначале.

Париж, который в первые недели представился Игнатьеву обществом абсолютной свободы, оказался ничуть не меньше зарегулированным, чем известное графу русское общество — но по-другому:

«Не по одежке здесь встречали, а по визитной карточке, и не по уму провожали, а также по карточке, провожая гостя, в зависимости от его положения, или до края письменного стола, или до дверей кабинета, а подчас и до передней.Визитные карточки выполняют за границей самые разнообразные функции: хочешьполучить приглашение на обед — забрось визитную карточку и, если ты сделал этолично, а не через посыльного, загни один угол; если твой знакомый женат — загнидва угла; если хочешь получить место или работу — заручись визитной карточкойесли не министра, так хотя бы депутата. А уже под новый год запасись по крайнеймере сотней карточек для рассылки поздравлений. Без визитной карточки ты не человек».

Как заметил Игнатьев, военный атташе — это во многом официальный шпион, вот только искусству разведки и вообще сбора данных Игнатьева никто не учил. Все приходилось делать по наитию. И все же некоторую поддержку молодой дипломат получил — от итальянского коллеги. Итальянский полковник показал Игнатьеву свою картотеку и объяснил, какие полезные сведения можно получить из открытых источников — к примеру, из газет, вот только не столичных, а провинциальных:

«Столичных газет я не читаю, — объяснял полковник, — их изучают только дипломаты.Вырезки, на первый взгляд, ничего не говорят, но когда вы изо дня в день и изгода в год сопоставляете, делаете выборки, то порядок пополнения резервистамивыясняется. Французы так болтливы!».

А вот в Дании агентом Игнатьева стал француз майор Хэпп. Вот как писал о нем Алексей Алексеевич:

«Единственным и очень ценным осведомителем моим в Копенгагене оказался мой французский коллега, майор Хэпп. К сожалению, он не нравился моей жене из-за грязных ногтей и подозрительного цвета воротничка. Но за ним было то главное преимущество, что мать его была норвежкой, и это позволяло ему без словаря переводить тексты с любого из скандинавских языков. Сядет, бывало, Хэпп в засаленной пижаме за машинку и начнет без устали печатать.

«Два барабанщика. Три капрала. Один лейтенант. Один капитан. Шесть унтер-офицеров. Десять капралов...»

— Да кому это интересно, — спросил я своего коллегу, — знать, сколько капралов в датской обозной роте?

Хэпп обиделся.

— Это же самое главное, — объяснял он. — Это кадры, поймите, кадры.

«Так вот с чем недостаточно считались у нас в России», — про себя подумал я, и слово «кадры» приобрело для меня особое значение».

И, конечно, Игнатьев не только собирал сведения, но и усердно учил языки. Хочешь помочь своей стране — учи языки не только возможных союзников, но и потенциальных противников.

А во время Первой мировой войны на Игнатьева была возложена обязанность закупать вооружение во Франции. Для этой цели на его имя во французские банки было положено 225 млн франков золотом. Можете представить себе, какая это сумма в пересчете на современные деньги — миллиарды! Распоряжаться этой суммой Игнатьев мог единолично. Значение имела только его подпись и больше ничего.

И представьте себе, что началось после революции — сначала Февральской, а потом и Октябрьской!

Игнатьев был единственным человеком, который мог распоряжаться миллионами. Его обхаживали все — французское правительство, банкиры и промышленники, белые, собственная семья. Мать и брат уверяли, что семья имеет право на эти миллионы... Французское правительство обещало в обмен генеральское звание... Банкиры сулили огромные доходы... Эмигранты требовали денег на белое движение.

Игнатьев всем ответил «нет». Деньги принадлежали России.

От него отвернулась семья, а брат и вовсе пытался убить. Его проклинали эмигранты. Игнатьев был тверд. Он и сам не взял из этих денег ни одного франка, ни одного сантима. Проблемы заработка он решал трудом — выращивал на продажу шампиньоны.

Когда в 1925 году были восстановлены дипломатические отношения Франции и России, граф явился в советское посольство и передал все 225 млн. Советскому Союзу.

Игнатьев не мог сразу вернуться домой, до 1937 года он работал в советском торгпредстве и, куда ж без этого, не забывал и разведку — о Франции он знал очень много.

А в 1937 году продолжилась его служба уже на родине, как военного и преподавателя. Особое значение он уделял иностранным языкам. Военному необходимы иностранные языки — в этом он убедился по собственному опыту, как военного, так и дипломата-разведчика. Так что он стал сначала инспектором, а потом и старшим инспектором по иностранным языкам Управления военно-учебных заведений РККА, а еще начальником кафедры иностранных языков Военно-медицинской академии.

Как автор мемуаров, в 1940 году Игнатьев был принят в Союз писателей СССР. А во время Великой Отечественной войны Алексей Алексеевич оказался еще и великолепным публицистом. Так он вел активную работу в шведской прессе, противодействуя очень распространенной там нацистской пропаганде. А с октября 1942 года стал старшим редактором военно-исторической литературы Военного издательства НКО СССР.

В 1943 году Игнатьев стал генерал-лейтенантом. В 1947 году подал в отставку. Но до этого он немало сделал для нашей страны, и некоторые привычные нам вещи — это его заслуга.

К примеру, именно по его предложению в армию были возвращены погоны. И он первый заговорил о необходимости создания специальных военных учебных заведений для молодежи школьного возраста наподобие кадетских училищ. 17 апреля 1943 года он написал об этом письмо И. В. Сталину. Предложение было принято, училища в результате стали называть суворовскими, и их создали сразу девять.

Спросите: «А как же лошади? Вы же начали с лошадей, неужели лошади оказались для Игнатьева в прошлом?».

А здесь стоит вновь открыть страницы мемуаров генерала. Вот его впечатления от парада на Красной площади — первого парада, который он увидел по возвращению в Москву.

«Тра-тра-та-та-та...» — это наш старый, знакомый кавалерийский сигнал «Рысь». Неужели появившаяся у Исторического музея конница перейдет в рысь?

Перешла, и глаза впиваются в прекрасных коней, в отличную посадку комсостава. На рысях же проходит и артиллерия в конных запряжках: первая батарея на рыжих.

«Неужели вторая пройдет на вороных? Так и есть. А третья — на гнедых? Быть не может!» — думаю я. И радостно становится, что русские военные традиции сохранены.

Долгий и несмолкаемый грохот артиллерийских и танковых дивизионов, равно как и рокот воздушных птиц, возвращает меня к действительности, и хочется снять шляпу не только перед знаменами, заслуженными в боях, но и перед рабочими и техниками, превратившими мою родину из кабальной — в могучую, гордую, независимую от заграницы страну».

А в 1954 году последними словами умирающего генерала были слова: «Третий эскадрон, ко мне!»

В Нижегородской областной библиотеке мемуары Игнатьева есть — и не в одном экземпляре (Вф115959 хр, П90388 хр, П31451 хр, П31452 хр и др.).

А еще есть книги, где Алексей Алексеевич стал литературным персонажем. Но это уже другие истории.

Добро пожаловать в библиотеку!

Почему я пишу об этом в библиотечном блоге? Возможно потому, что эпоха Джона Кеннеди — эпоха Камелота, как ее до сих пор называют в США — осталась для всего мира как обещание на возможность другого пути развития. Это было время, когда политики не стыдились признавать, что читают не только специальную, но и художественную литературу, а демонстрация образования, культуры и широты кругозора считались признаками хорошего тона.

А еще я вспоминаю о прошлом потому, что Джон Кеннеди мог бы стать писателем, да строго говоря, он и опубликовал несколько книг, а за сборник политических биографий "Профили мужественных людей" даже получил Пулитцеровскую премию.

Не стоит забывать и тот факт, что судьба президента Кеннеди оказала огромное воздействие по мировую культуру, в том числе и на литературу. Количество книг о нем исчисляется сотнями. И началось это с самой первой книге о Кеннеди — документальной книги "Смерть президента" Уильяма Манчестера, вышедшей в свет в 1967 г. Она очень быстро была переведена на русский язык под названием "Убийство президента Кеннеди" и впервые я читала ее именно в нашей библиотеке.

А еще были художественные произведения, как реалистические, так и фантастические, была проза и поэзия — в том числе Роберта Рождественского и Евгения Евтушенко. Возможно, вы помните поэму Евтушенко "Под кожй статуи Свободы".

..."Бамм-бамм!" -

по атомным грибам,

по стоящим вертикально

серым каменным гробам.

Стоп, метро, автомобили!

Стоп, комедия!

Джона Кеннеди убили!

Джона Кеннеди!

"Бамм-бамм!"

Джекки плачет,

корчится.

Был

бал -

колоколом кончился....

Наверное, вы замечали, что я частенько рассказываю вам о подарках в библиотеку, но не рассказываю, что же случается потом — когда книги оставляют в отделе научной обработки документов и организации каталогов. И вот я восполняю этот пробел.

Когда книга или другое издание поступают в библиотеку, их описывают в соответствии с требованиями ГОСТов по библиографии, издания распределяются по отделам библиотеки и получают шифры, а библиографические описания размещаются в каталоге — на сайте библиотеки вы можете воспользоваться электронным каталогом.

Я уже рассказывала, что в мае этого года участвовала в VI Международном мультикультурном фестивале «Звезды над Донбассом» в г. Мариуполе (ДНР). Тогда я привезла в нашу библиотеку несколько книг — если бы не фестиваль, у нас вряд ли появилась возможность получить эти издания, слишком уж маленькими тиражами они были напечатаны. Но сейчас эти книги доступны для вас.

В отделе абонемента вы можете взять почитать Региональные Азбуки. Вышло уже несколько книжек, а теперь в Нижегородской Ленинке есть две из них.

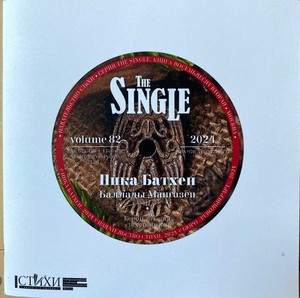

Остальные книги попали в отдел основного фонда книгохранения. Читать их можно в читальных залах библиотеки. Среди них стихи Ники Батхен «Баллады Мангазеи»

Сборник вышел тиражом всего 300 экз., но он доступен для вас. Шифр Мф181089хр

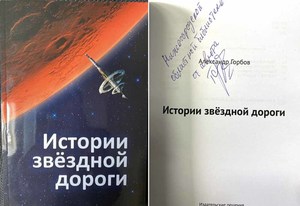

А еще книга Александра Горбова «Истории звездной дороги».

Возможно, вы помните его смешные «рассказявки», которые публикуются в Интернете под псевдонимом Дядюшка Котобус. Шифр Вх71196хр

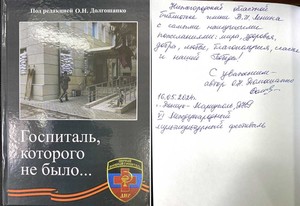

Большой документальный труд, о котором я уже рассказывала, «Госпиталь, которого не было... [первый военный госпиталь ДНР]» тоже доступен для вас. Шифр Вх71221хр

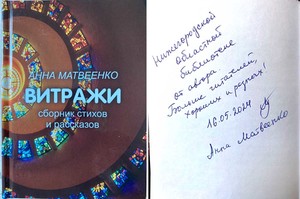

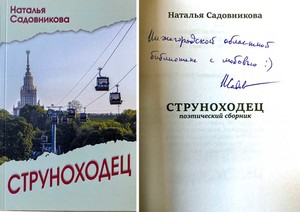

Без фестиваля не смогли бы мы прочесть сборник стихов и рассказов Анны Матвеенко «Витражи», изданный в Донецке.

Его тираж всего 50 экз. Шифр Мф181088хр

Немалый интерес представляет поэтический сборник Натальи Садовниковой «Струноходец», изданный в Симферополе.

Шифр Мф181083хр

Добро пожаловать в библиотеку! Новые книги ждут вас!

Помните главного героя повести? Бастарда Каролингов по матери, сына предательски убитого герцога Роберта Сильного, изгоя, мстителя, разбойника, защитника Нейстрии от норманнов, графа Парижского, героя осады Парижа и, наконец, короля Эда, Одо или Одона -- по-разному на разных языках? Как уверял Говоров, он был неграмотен, вспыльчив и жесток.

И, конечно, как и многие другие персонажи повести, Эд реальное историческое лицо. Точнее, не совсем. Описанного Говоровым человека никогда не существовало, но был другой, носящий то же имя.

Он не был бастардом, а родился в законном браке. Зато и крови Каролингов в нем не было ни капли. Его мать не была принцессой, но по некоторым сведениям действительно носила имя Аделаида (правда, по другой, менее распространенной версии, мать Эда и его брата звали Эммой). Она была дочерью графа Тура. Да и отец Эда не был простым воином из народа, выслужившимся до герцога. Впрочем, эта выдумка Говорова имела давние корни. Легенду пустили в ход еще в XIII веке противники Капетингов (потомков Робертинов), она нашла отражение и в поэме Данте "Божественная комедия".

читать дальше

Вы спросите, а можно ли что-то почитать об Эде, кроме Говорова? Конечно. Самое интересное, что на русский язык переведены средневековые монастырские хроники, где вы можете найти рассказ о герое в "Вадастинских анналах" (сборник. "Историки эпохи Каролингов", шифр Вх1276 чз). Удачного вам чтения.

Город Горький был одним из тех городов, где ковалось оружие Победы. Более 100 тысяч орудий, 23 тысячи танков, 15 тысяч самолетов, свыше 10 тысяч минометов, 9 тысяч самоходных установок дали горьковчане фронту. На личные средства тружеников Горьковской области были дополнительно построены сотни самолетов, танков, пушек и много другой боевой техники.

За годы войны колхозы Горьковской области дали стране и фронту 68 миллионов пудов зерна, 50 миллионов пудов картофеля, 14 миллионов пудов овощей, 4 миллиона пудов мяса, 14 миллионов пудов молока.

Труженики Горьковской области передали в освободившиеся от врага районы, в порядке оказания помощи, 250 тракторов, 100 тракторных сеялок, 35,5 тыс. голов крупного рогатого скота, 31 тыс. голов овец и коз и 6,5 тыс. лошадей.

Ярким проявлением единства армии и народа было донорское движение. Горьковская станция переливания крови отправила на фронт 92202 литра крови. Кроме того, непосредственно в госпитали Горьковской области было направлено 17127 литров крови

Он родился 1766 году недалеко от Симбирска в имении отца — отставного капитана Михаила Егоровича Карамзина. Жизнь будущего историка, литератора, реформатора русского языка начиналась вполне традиционно. Сначала домашнее образование, затем частный пансион в Симбирске, потом пансион профессора Московского университета И. М. Шадена. Затем Н.М. Карамзин поступил на службу в Преображенский гвардейский полк, но довольно скоро покинул службу. Именно в это время начинается литературная деятельность Карамзина. Он знакомится с писателями и поэтами, путешествует по Европе -- в Париже он стал свидетелем начала Великой Французской революции, а его книга "Письма русского путешественника" многие литературоведы считают первым произведением современной русской литературы.

После возвращения в Россию Карамзин стал профессиональным литератором и журналистом, став одним из крупнейших представителей литературы сентиментализма. Ну, вы помните: "И крестьянки любить умеют...". А в 1803 году император Александр I именным указом даровал ему звание историографа, после чего Карамзин постепенно отошел от написания художественной литературы, посвятив себя истории. Как историк Карамзин не был первым, зато он первым открыл историю России для широкой публики. Его труды вызывали немалые споры, да и современные историки не всегда поминают Карамзина добрым словом и во многом за дело -- зато в его трудах можно найти цитаты из источников, которые в наше время давно не существуют (с другой стороны, историки подозревают, что некоторые из них были утрачены именно Карамзиным). Но не забудем еще одну сторону деятельности Николая Михайловича: журналист, прозаик, поэт, драматург, историк он был еще и реформатором русского языка. Именно ему мы обязаны такими словами как "благотворительность", "влюблённость", "вольнодумство", "достопримечательность", "ответственность", "промышленность", "утончённость", "человечный", "трогательный", "занимательный", "моральный", "эстетический", "эпоха", "сцена", "гармония", "будущность". Мы можем соглашаться или не соглашаться с воззрениями Карамзина на общество, но реформированный им язык всегда с нами. Скажем ему за это спасибо.

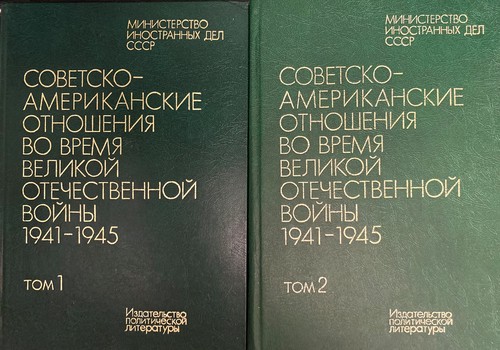

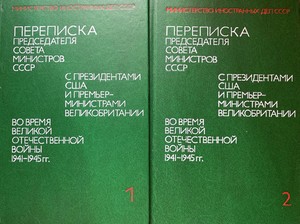

Великая Отечественная война от нас все дальше, и тем важнее изучать документы того времени, чтобы лучше понимать прошлое и настоящее.

Одним из таких сборников документов является двухтомник «Советско-американские отношения во время Великой Отечественной войны 1941-1945».

Том 1 — документы 1941-1943 гг.

Том 2 — документы 1944-1945 гг.

Работа по выявлению и публикации документов осуществлялась Министерством иностранных дел СССР под руководством Андрея Андреевича Громыко, доктора экономических наук и министра иностранных дел СССР.

Часть документов уже публиковалась в сборниках «Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «Переписка председателя совета министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Но отношения между странами не ограничиваются конференциями и перепиской глав государств. Это и дипломатическая переписка разного уровня, и встречи советских руководителей с личным представителем президента США Ф.Д. Рузвельта Г. Гопкинсом и специальным представителем президента У. Уилки и многое другое. Все эти разноплановые документы в 1984 году публиковались впервые.

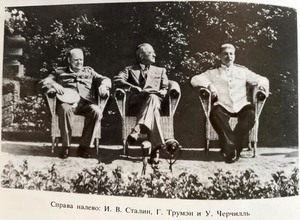

Документы в сборнике размещены в порядке хронологии. Каждый том сопровождается подробными комментариями. Справочный аппарат, а также иллюстративный материал размещены во втором томе издания.

Среди фотографий — дипломаты военной поры и некоторые документы. К примеру, высказывание сенатора-демократа, будущего вице-президента и президента США Гарри Трумэна, опубликованного в газете «Нью-Йорк Таймс» 24 июня 1941 года.

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают как можно больше».

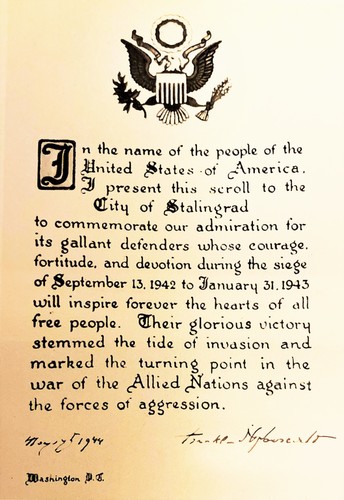

Или другой документ — грамота президента США Франклина Делано Рузвельта героическому Сталинграду.

«От имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии.

Франклин Рузвельт

17 мая 1944 года

Вашингтон, Округ Колумбия»

Познакомиться с документами можно в Нижегородской областной научной библиотеке, а также взять эти книги на дом.

Том 1 — Вф 36247 хр, Вф 36248 аб

Том 2 — Вф 36250 хр, Вф 36249 аб

Это случилось во Франции 450 лет назад в ночь на 24 августа 1572 года. Удар луврского колокола возвестил начало резни гугенотов, свершенной католиками. Это событие поразило Европу. Одни выпускали праздничные памятные медали, как папа римский, а другие возмущались кровопролитием — как царь Иоанн Грозный.

Как вы думаете, сколько литературных произведений посвящено этому событию?

Много, очень много. Рассказать о всех не удастся, но вот о некоторых — вполне.

Первым был поэт, музыкант, композитор, короче — гуманист, Жан Антуан де Баиф (1532-1589).

Он написал издевательскую «Эпитафию (гугенотам, убитым в Варфоломеевскую ночь)». Прочесть ее можно в сборнике «Поэты Плеяды», вышедшем в свет в 1984 году как на русском, так и на французском языке. Шифр Вф 70072 хр

Следующим уже с другой стороны — протестантской — Варфоломеевскую ночь изобразил поэт, писатель, историк и воин Теодор Агриппа д'Обинье (1552-1630)

В «Трагических поэмах» в поэме «Лезвия» — другой перевод «Мечи» — он изобразил страшную картину резни.

Да разве это бой! Там грудь броней прикрыта,

Там сталь поверх одежд — надежная защита,

Здесь отбиваются лишь криком да рукой,

Один вооружен, но обнажен другой….

В нашей библиотеке этой книге нет, но вы можете найти ее в Интернете.

Через 21 год после резни появились произведения на английском языке. Кристофер Марло (1564-1593) — поэт, драматург, переводчик и разведчик написал пьесу «Парижская резня».

Это название не совсем точное. Пьеса рассказывает не только о Варфоломеевской ночи, но и о последующих событиях до воцарения короля Генриха Четвертого. Как и предыдущие произведения пьеса переведена на русский язык. Шифр П 48252

В XIX веке за тему взялся Проспер Мериме (1803-1870).

Его роман «Хроника царствования Карла IX» был опубликован в 1829 году и переведен на русский язык уже в 1830 году. Даже странно, почему в наше время роман не был экранизирован. Он прекрасен!

Шифр Кр 26177.2 аб

На французском языке: 4=22382

Александр Дюма-отец (1802-1870) взялся за тему гораздо позже.

Его роман «Королева Марго» увидел свет в 1845 году. Естественно, был переведен на множество языков и неоднократно экранизировался.

Шифр Вх 35717 аб, Вт 130152 аб

На французском языке: 4=22415, 4L=2118

Мериме и Дюма были во многом недосягаемыми вершинами — Понсон дю Террайль (1829-1871) с ними не сравнится. И все же он тоже писал на популярную тему.

Ему принадлежат восемь романов из цикла «Молодость Генриха Четвертого» (1859-1864). Варфоломеевской ночи посвящен роман, который так и называется «Варфоломеевская ночь». Шифр Вф165914 аб

Мишель Зевако (1860-1918) — писатель, издатель, кинорежиссер — писал гораздо лучше, чем Понсон дю Террайль.

Ему принадлежит цикл романов о семействе Пардальянов. Второй роман цикла — «Эпопея любви» / «Любовь шевалье»— как раз и посвящен Варфоломеевской ночи. И надо сказать, это лучший роман цикла.

Шифр Вф192027 хр

На французском языке: 4L=10316

В 1935 году публикуется первая книга дилогии о Генрихе Четвертом «Молодые годы короля Генриха IV» Генриха Манна (1871-1950).

Естественно, Варфоломеевская ночь в ней тоже описана во всей красе. Интерес писателя был понятен — в 1933 году после прихода к власти нацистов он был лишен немецкого гражданства и был вынужден эмигрировать. Не удивительно, что он видел некоторое сходство событий шестнадцатого века и двадцатого и пытался понять, а можно ли жить как-то иначе?

Шифр Пф177673 хр, Пф175262 хр

На немецком языке: 3=18519

На русском языке тоже писали о Варфоломеевской ночи.

Первыми, конечно, зазвучали стихи. Белла Ахмадулина (1937-2010) — стихотворение «Варфоломеевская ночь», 1967 год. Найти стихотворение можно в сборнике Беллы Ахмадулиной «Избранное». Шифр Вф113245 аб

А еще есть великолепная книга писателя и журналиста Константина Курбатова (1926-2008) «Еретик Жоффруа Валле».

Роман был опубликован в 1981 году. Шифр Вф86371 хр

Естественно, это далеко не все книги о Варфоломеевской ночи и нетерпимости. Среди них есть даже фантастика, а писатели и поэты продолжают размышлять о событиях XVI века. В том числе и для того, чтобы они не повторялись.

Как изучать историю? По книгам, кинофильмам, спектаклям? Может быть, по мемуарам?

Все это хорошо, но самая точная информация содержится в документах.

Еще в 1950-е годы Министерство иностранных дел СССР начало работу по систематизации и публикации международных документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Работа велась под руководством выдающегося дипломата, доктора экономических наук, министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко.

О шеститомнике «Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны» я уже рассказывала. И вот еще одно издание — двухтомник «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Как отмечал МИД СССР, за пределами Советского Союза в разное время были опубликованы тенденциозно подобранные части переписки, в результате чего позиция СССР в годы войны изображалась в искаженном виде. Цель публикации документов — содействовать установлению исторической правды.

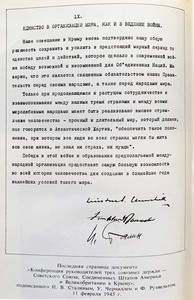

Первый том издания был посвящен переписке И.В. Сталина с премьер-министрами Великобритании У. Черчиллем и К. Эттли (июль 1941 г. – ноябрь 1945 г.)

Второй том — переписке И.В. Сталина с президентами США Ф.Д. Рузвельтом и Г. Трумэном (август 1941 г. – декабрь 1945 г.).

Публикуемые документы и обширные комментарии позволяют всем, кто интересуется историей, составить точную картину давних событий.

В Нижегородской областной научной библиотеке хранится второе издание сборника документов.

Том 1 — Вф112726 хр

Том 2 — Вф77208 аб (можно взять на дом).

Добро пожаловать в библиотеку!

В наше время международные события вновь заставляют вспомнить, как складывался современный мир и чего хотели достичь создатели Организации Объединенный Наций.

Очень часто люди жалуются на нехватку информации по тем или иным историческим событиям, и тут на помощь приходят документы. Среди них особое место занимают документы по участию Советского Союза в международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Впервые часть документов с международных конференций военной поры были опубликованы в 1960-х годах в журнале «Международные отношения». В 1970-х годах Министерство иностранных дел СССР начало грандиозную работу по публикации всех документов. Шесть конференций — шесть томов самых разных документов.

Москва, 19-30 октября 1943 г.

Тегеран, 28 ноября – 1 декабря 1943 г.

Думбартон-Окс, 21 августа – 28 сентября 1944 г.

Крым (Ялта), 4-11 февраля 1945 г.

Сан-Франциско, 25 апреля – 26 июня 1945 г.

Берлин (Потсдам), 17 июля – 2 августа 1945 г.

Тексты документов выверялись не только по советским архивам, но и по американским и британским, чтобы достичь максимальной точности и полноты.

В каждом томе были представлены не только документы, но и фотографии участников...

... и фото некоторых документов. Вот как представляли создатели ООН принципы его работы.

Публикация документов сопровождалась обширным справочным аппаратом — предметно-тематический и именной указатели, а также подробные комментарии. В издании все было продумано для удобного и вдумчивого изучения исторических документов.

Первоначальный тираж каждого тома был 100 тыс. экз., а потом пошли допечатки. Книги всегда были доступны самому широкому кругу читателей.

В наше время сборники документов «Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» по-прежнему доступны читателям. Есть они и в Нижегородской областной научной библиотеке.

В основном они находятся в отделах основного фонда книгохранения и читального зала, но тома трех самых известных конференций времен войны можно найти и в отделе абонемента.

Т. 1. Москва. — Вф 40779 чз

Т. 2. Тегеран. — Вф 39417 чз, Вф 39415 аб (можно взять на дом)

Т. 3. Думбартон-Окс. — Вф 39157 чз

Т.4. Крым. — Вф 43874 чз, Вф 43875 аб (можно взять на дом)

Т.5. Сан-Франциско. — Вф 39776 чз

Т.6. Берлин. — Вф 43874 чз, Вф 43875 аб (можно взять на дом)

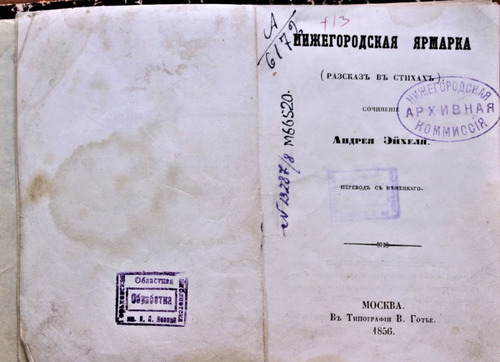

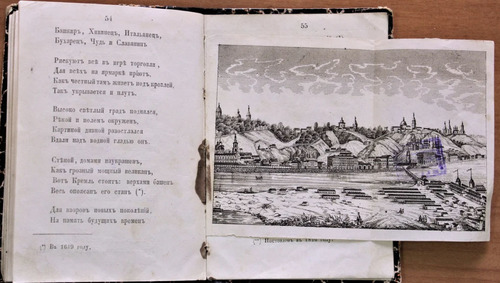

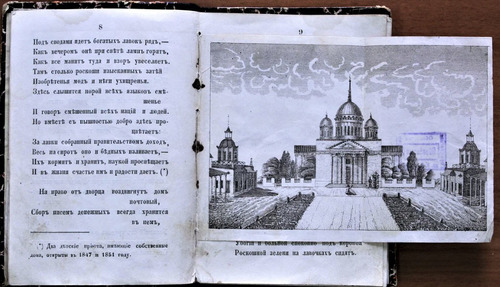

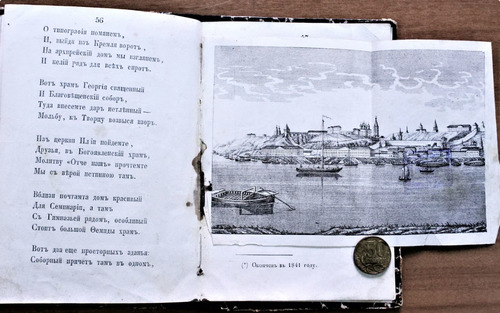

Эйхель, Андрей. Нижегородская ярмарка : (Рассказ в стихах) : Пер. с нем. / Соч. Андрея Эйхеля. — Москва : тип. В. Готье, 1856. — 63 с.; 16.

Карманный формат, прекрасные гравюры и рассказ об истории, видах и жизни ярмарки в изложении немецкого поэта.

И это изложение, надо сказать, в целом довольно восторженное:

Там жизнь кипит кругом, торговля процветает, —

Ее святой закон хранит и поощряет.

Там зданий каменных теснится стройный ряд,

Жильцов далеких стран на торг они манят.

Толпы исполнены отваги,

Кружатся и жужжат, как рой,

И как глядеть без удивления

На разных наций пестроту

И на могучее движенье

Торговли, ход и суету?

Француз, Татарин и Британец,

Грек, Немец, Жид и Армянин,

Башкир, Хивинец, Итальянец,

Бухарец, Чудь и Славянин —

Рискуют все в игре торговли,

Для всех на ярмарке приют,

Как честный там живет под кровлей,

Так укрывается и плут.

Да, о плутовстве Эйхель тоже рассказывает. К примеру, о подделке вина (а вы думаете, подобное придумали только в наше время?). Но еще больше он рассказывает о роскоши ярмарки, о строительстве, о детских приютах, соборах, визитах в город императоров и благоустройстве Нижнего Новгорода.

У каждой книги есть своя история. Имеется история и у нашего экземпляра поэмы Эйхеля. Когда-то книга находилась в фонде Нижегородской губернской учёной архивной комиссии (НГУАК (1887-1920) — ее штамп сохранился на титульном листе книги, как и инвентарный номер. НГУАК была одной из 39 губернских ученых архивных комиссий, созданных Положением Комитета министров «Об учреждении учёных архивных комиссий и исторических архивов», утверждённом 13 апреля 1884 года императором Александром III. В работе комиссии участвовали лучшие представители нижегородской научной интеллигенции. Членами НГУАК были В.Г. Короленко и А.М. Пешков (М. Горький). Главным направлением работы комиссии было устройство губернского архива: разбирались и описывались дела и архивы организаций нижегородской губернии. Другое направление -- изучение глубинной народной жизни, по выражению Короленко «систематическое суммирование мелких, повседневных бытовых и юридических черт, в своей совокупности восстанавливающих картину исчезнувшей жизни». Собственно, именно как свидетельство этой повседневной жизни книга «Нижегородская ярмарка: рассказ в стихах» и попала в НГУАК, а после прекращения ее работы — в нашу библиотеку.

Нельзя сказать, чтобы книга Эйхеля была такой уж редкой. Ее можно увидеть на аукционах. Она есть в фондах Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Библиотеки академии наук, Государственной публичной исторической библиотеки. Но редкая или нет — поэма Эйхеля является частичкой нашей истории, чем и ценна для нас. А еще она хорошо издана.

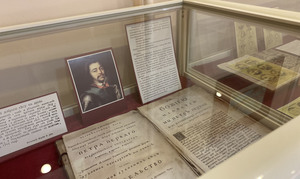

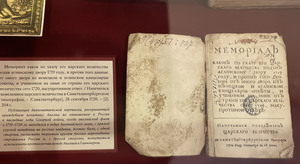

На днях в Музее книги Нижегородской областной научной библиотеки открылась экспозиция «Слово похвальное о государе-императоре Петре Великом», ознаменовавшая сразу три юбилея.

Спросите: «Что это за юбилеи?»

Во-первых, в 2022 году исполнилось 350 лет со дня рождения последнего царя и первого императора России Петра I. Во-вторых — 300 лет со дня второго приезда Петра в Нижний Новгород. А в третьих, юбилей Музея книги — 15 лет. Пятнадцать лет работы, две экспозиции каждый год и вот — новая замечательная тема для демонстрации книг и документов.

Конечно, как всегда при открытии музейной экспозиции было много выступлений и подарков — книжных, само собой. Были прочитаны пушкинские стихи, думаю, вы уже догадались, какие: «Люблю тебя, Петра творенье…» И, конечно, были интервью.

Но самое главное — посетители смогли полюбоваться на удивительные книги и документы. Об одних вы наверняка слышали — к примеру, об арифметике Л.Ф. Магницкого. Про другие услышите в первый раз — и увидите, конечно.

А еще при посещении Музея книги можно заметить, что он стал более удобным. Появилась крутящаяся витрина, которая позволяет разглядеть экспонат — в данном случае, книгу — со всех сторон. В этой витрине располагается рукописная биография императора.

Появился и интерактивный экран, благодаря которому можно рассмотреть оцифрованные ценные книги или же решить историко-культурную головоломку.

Экспозиция будет работать до октября этого года.

Добро пожаловать в Музей книги!

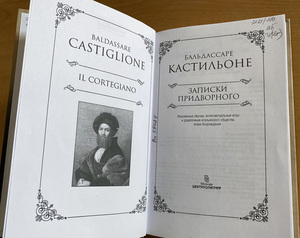

Эта книга была опубликована без малого 500 лет назад в Венеции. Называлась она «Книга придворного» — «Записки придворного» или просто «Придворный». Ее автором был удивительный человек — Бальдассаре Кастильоне (1478-1529), гуманист, военный, дипломат, знаток языков и искусства, писатель, поэт, церковный деятель.

Как и многие знатные люди эпохи Возрождения он воевал (за военные заслуги получил замок и графский титул), выполнял дипломатические миссии, писал стихи, дружил с художниками и вообще с людьми искусства. Он помогал Рафаэлю готовить к изданию альбом чертежей и описаний античного Рима, вместе с ним писал к альбому вступительную статью.

Его портреты писали художники — Рафаэль и Тициан.

Им восхищались два вечных противника — император Карл Пятый и король Франции Франциск Первый и, конечно, оба с удовольствием читали его книгу. Император Карл прятал ее под подушку, чтобы не расставаться даже во сне.

Книгу «Придворный» переводили на многие языки еще в XVI веке — на испанский, французский, немецкий, латынь и польский… Но так получилось, что за все пять столетий не было сделано полного перевода на русский.

Сначала в России Кастильоне читали по-польски. Потом по-французски. В ХХ веке появились переводы фрагментов книги, и вот только в 2021 году вышел полный русский перевод «Записок придворного».

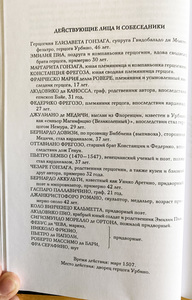

Книга представляет из себя диалоги, которые будто бы велись при дворе герцога Урбинского, где обсуждалось, каким должен быть идеальный придворный, а также давались конкретные советы для жизни при дворе. Список участников беседы прилагается в начале трактата — и это все реальные лица.

Вы можете спросить: «А где же среди беседующих сам Кастильоне?» — А он в это время был в Англии с дипломатической миссией.

В Нижегородской областной универсальной библиотеке эта книга есть — в отделе абонемента. Я открыла ее первой. Теперь очередь за вами!

Этот праздник был учрежден в 1922 году, так что в 2022 году отмечает свой почтенный столетний юбилей!

День защитника Отечества — это праздник всех мужчин и женщин, чья профессия – «Родину защищать»! А защищать Родину надо со знанием дела.

Во все века в свет выходила литература по военному искусству, и в Нижегородской областной библиотеке хранятся издания по военному делу от XVII века до сегодняшнего дня.

О том, как все начиналось, вы можете узнать на краеведческом Интернет-портале «Нижегородская область: страницы истории»: Первые послереволюционные издания

С праздником!

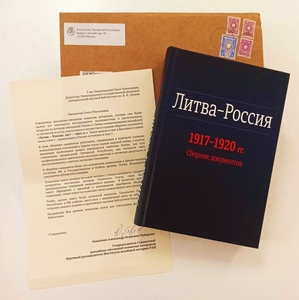

Библиотеке безвозмездно передано книжное издание «Литва-Россия. 1917-1920 гг.», посвященное становлению официальных межгосударственных отношений между Литвой и Россией в 1917-1920 гг. В книге опубликовано более 170 документов, выявленных в Архиве внешней политики РФ, в Государственном и Особом архивах Литвы. Многие документы публикуются впервые.

Благодарим Посольство Литовской Республики в РФ и лично академика Александра Огановича Чубарьяна, сопредседателя Совместной российско-литовской комиссии историков, научного руководителя Института всеобщей истории РАН.

Уверены, что книга вызовет большой интерес у наших читателей!

Любите ли вы читать мемуары? Погружаться в другую эпоху, узнавать историю через восприятие конкретных людей, иногда знаменитых, временами нет?

Хотя существует недоверчивая поговорка «Врет как очевидец», все же именно мемуары лучше всего помогают нам понять ушедшие эпохи. А что говорить, если их автором становится человек, в силу профессиональной деятельности привыкший к точности и вниманию к деталям.

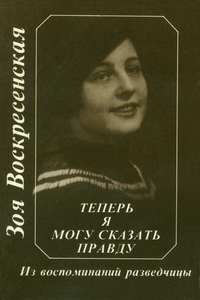

Зоя Ивановна Воскресенская (1907-1992) прожила две жизни. В первой она была полковником внешней разведки СССР и одним из ее лучших аналитиков. Во второй, уже на пенсии, стала одним из лучших детских писателей. Ее книги издавались огромными тиражами, повесть «Сердце матери» была экранизирована, и, кстати, одну из ролей в экранизации сыграл тринадцатилетний Виталий Чуркин, будущий дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.

В 1990 году Зоя Воскресенская была неожиданно «рассекречена». После этого она решила написать мемуары. Возможно, вы и не найдете там великих тайн, зато узнаете, как жили люди 1930-1950-х годов и обнаружите, что известная вам с детства книга «Девочка в бурном море» — почти документальное повествование.

Мемуары разведчицы и писательницы вы можете читать в Нижегородской областной научной библиотеке или брать на дом. В наших отделах есть два издания воспоминаний — 1993 и 1997 годов.

Воскресенская, Зоя Ивановна. Теперь я могу сказать правду : из воспоминаний разведчицы. — Москва,1993.

Мф149368чз

Мф149370хр

Мф149369аб

Воскресенская, Зоя Ивановна. Под псевдонимом «Ирина». — Москва, 1997.

Вф189634хр

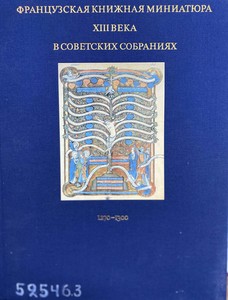

Думаю, все помнят, что в этом году Нижний Новгород отпраздновал свое 800-летие. Наш город был основан в 1221 году, а это далекий XIII век. И, конечно, интересно узнать, а что в этом веке происходило на планете Земля?

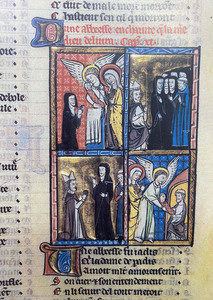

В Нижегородской областной научной библиотеке есть немало интересных книг на эту тему. Одно из самых интересных изданий — это большой роскошный альбом-каталог «Французская книжная миниатюра XIII века в советских собраниях. 1270-1300», вышедший в свет в 1984 году.

К сожалению, в библиотеке нет первого тома каталога за 1200-1270 годы, но и второй том великолепен и прекрасно позволяет проникнуться духом эпохи.

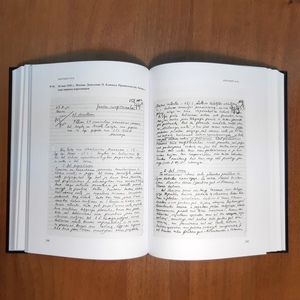

В альбоме-каталоге есть прекрасная вступительная статья о книгах XIII века, а рассказ о каждой книге каталога содержит ее название и место, где она хранится, информацию о языке книги, количестве листов, предполагаемое время и место создания.

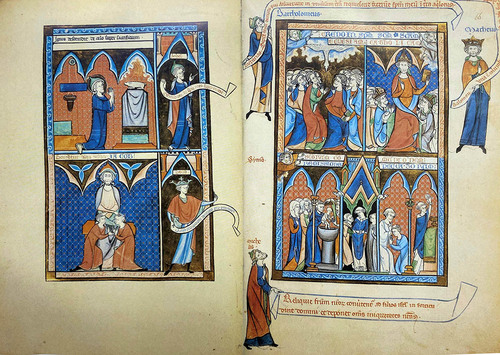

Затем дается подробное внешнее описание, содержание, особенности письма, декор, последующие добавления (ведь у каждой книги долгая история), сама история рукописи, ее сохранность, библиография (кто и что писал о рукописи), содержание миниатюр (где располагаются и что там изображено), естественно дается фото и внешнего вида книги.

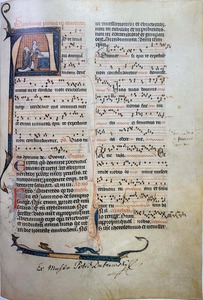

Фотографии как черно-белые, так и цветные. Черно-белые показывают только саму миниатюру, цветные — всю страницу целиком.

Удивительное дело, но именно французские книги XIII века сохранились много лучше других рукописных книг — за счет очень высокого качества работ на всех этапах создания (от выделки пергамента до составления красок и росписи). Даже итальянские рукописные книги XIII века уступали французским, а ведь в Италии уже начался Проторенессанс. Да и во Франции книги XIV-XV века уступали веку XIII. Возможно, причина была в Столетней войне — не до жиру быть бы живу...

Среди иллюстрированных книг XIII века представлены Библии, Псалтыри, Миссалы (богослужебная книга, содержащая все тексты, песнопения и наставления для службы мессы на весь год), а также такие книги как «Жизнь и чудеса Богоматери», Комментарии на книги двенадцати малых пророков и Лекционарий монастыря Сен-Мартен-де-Шан, «Деяния римлян», «Книга о рыцарском искусстве» (перевод на французский язык книги Публия Флавия Вегеция «О военном деле» 390-410 годов, сделанный поэтом, сатириком и филологом Жаном де Меном, автором «Романа о Розе», где-то в 1284 году), бестиарий и другие.

И когда вы все это смотрите, у вас появляется полное ощущение прикосновения к прошлому. Правда, переплеты XIII века на книгах не сохранились. Что удивляться! Время и войны не способствуют их сохранности, да и вкусы в каждом веке свои — из-за чего владельцы частенько меняли переплеты на более современные. Самые ранние относятся к рубежу XV-XVI веков, и они довольно скромные (как и переплеты уже XVIII века).

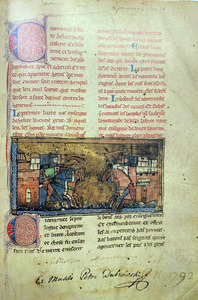

Вот, полюбуйтесь — конные рыцари из книги «О рыцарском искусстве». Как видите, на этой странице наглядна видна связь веков.

Текст IV века н.э., перевод и миниатюра — XIII века, автограф Петра Петровича Дубровского, который в 1792 году приобрел эту и многие другие рукописные книги (он поставил дату), перевод Жана де Мена, который как автор «Романа о Розе» неоднократно упоминался в прозе и поэзии более поздних веков, в том числе в XIX веке в романе «Три мушкетера»... А всего-то одна репродукция из книги...

Немалый интерес представляют и «Жизнь и чудеса Богоматери», хотя некоторые с современной точки зрения могут показаться очень странными. Вот к примеру, эта история:

Некая настоятельница монастыря согрешила, но она так усердно молилась деве Марии, что та вместе с ангелами помогла ей успешно разрешиться от бремени, прикрыла ее во время инспекции епископа, а новорожденного ангелы отдали на воспитание в почтенную семью.

Нотная запись песнопений. Посмотрите, пока здесь только четыре линейки. Пятая будет добавлена позже, как и многое другое.

Показать все миниатюры представленных в альбоме книг невозможно. Но вот еще парочка:

А вы можете сходить в библиотеку, взял этот альбом и, листая его, ощутить дыхание далекого прошлого.

Альбом-каталог находится в отделе основного фонда книгохранения (2 этаж главного здания). Шифр 52546.3