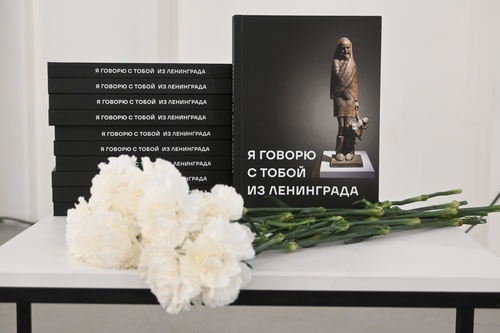

27 января, в День воинской славы России – 81-ую годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Белом зале нижегородской Ленинки прошла презентация книги «Я говорю с тобой из Ленинграда. Живая история блокадного города и его жителей». Вела мероприятие директор Нижегородской областной научной библиотеки Елена Гаврюшова.

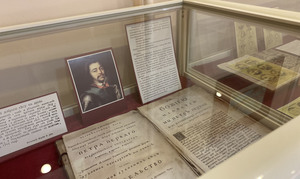

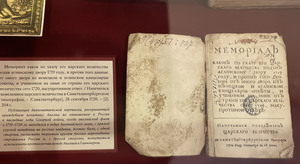

Эта книга представляет собой своеобразный альбом-каталог выставки, проходившей в Манеже Нижегородского кремля с 27 апреля по 20 октября 2024 года. В ней представлены фрагменты экспозиции выставки и фотографии её экспонатов, репродукции картин Государственного Русского музея и Нижегородского государственного художественного музея.

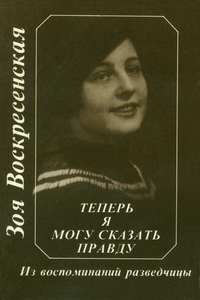

Сборник рассказывает о вкладе Горьковской области в спасение осаждённого города. В книге ведётся живой разговор сегодняшнего дня о защитниках Ленинграда, опубликованы воспоминания людей, переживших блокаду, истории детей, эвакуированных по Дороге жизни из осаждённого Ленинграда в Горьковскую область. Среди них: Лидия Ивановна Румянцева – бабушка супруги губернатора Нижегородской области Екатерины Никитиной, Анатолий Николаевич Грачёв, ехавший в одном вагоне с Таней Савичевой, Людмила Никитична Бугрова, Нина Степановна Параничева, Женя Александрова и многие другие. Их истории представлены в разделе книги «Дети Ленинграда».

Выступившие на презентации министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, супруга губернатора Нижегородской области Екатерина Никитина, многочисленные авторы и участники проекта, родственники авторов воспоминаний – внуки и правнуки блокадников, библиотекари из разных районов нашей области, собиравшие по крупицам бесценный материал для книги, в первую очередь подчеркнули значимость этого издания для нынешних и последующих поколений: выставка в Манеже закончилась, а книга останется с нами на века, став всенародным достоянием.

Научно-популярное издание «Я говорю с тобой из Ленинграда. Живая история блокадного города и его жителей» вышло в свет в нижегородском издательстве «БегемотНН», составителями книги стали Е.Г. Гаврюшова, Е.А. Пестрикова и Н.Б. Соколова. В ходе презентации экземпляры книги были вручены авторам и родственникам блокадников, чьи воспоминания включены в этот альбом. Экземпляры книги также будут направлены в центральные и модельные библиотеки региона, в библиотеки и музеи населённых пунктов, где размещались детские дома для эвакуированных. В электронном виде книгу можно будет прочитать на сайте областной Ленинской библиотеки.

Полноправным участником мероприятия стала и развёрнутая в эти дни в Белом зале книжная выставка «Я говорю с тобой из Ленинграда…», которая продлится до 26 февраля.

В заключение презентации в исполнении хора интенсивного образовательного проекта «Новые надежды» (руководитель – заслуженный работник культуры Нижнего Новгорода Иван Стольников) прозвучала песня «Медаль за оборону Ленинграда» (музыка Я. Дубравина, слова В. Суслова).