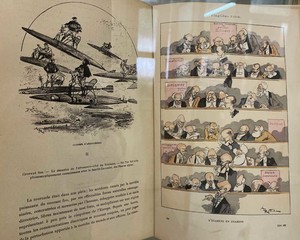

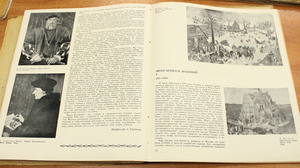

Классическая бумага была изобретена во II веке в Китае и потребовалось тысячелетие, чтобы она добралась до Европы. Первоначально секрет изготовления бумаги разведали арабы, от них он перешел в испанцам, затем к итальянцам, немцам и ко всей Европе. Естественно, разные народы вносили в изготовление бумаги свои новшества. В Китае сырье, из которого отливали бумагу, разрывали вручную. Арабы стали использовать для этого жернова. В Германии додумались использовать силу мельниц. Голландцы изобрели роллы — ножи, вмонтированные в дно баков, где отмокало сырье.

читать дальше

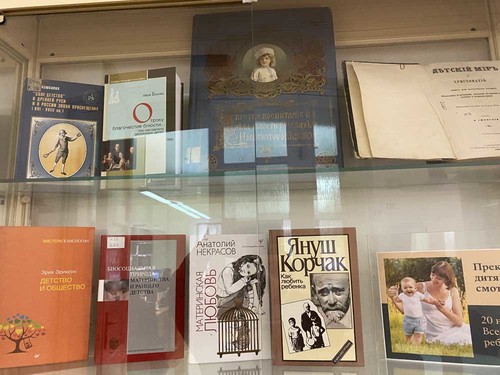

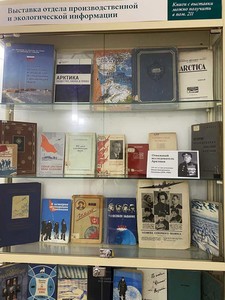

Вы скажете, в наше время бумага уже не имеет прежнего значения, теперь есть электронные книги, и будете не совсем правы. Во-первых, книги на бумажных носителях вряд ли когда-нибудь утратят значение, хотя бы потому, что читая их, человек лучше усваивает и запоминает текст. А во вторых, применение бумаги гораздо шире, чем издание книг, газет и журналов. Но это уже другая история.