21 марта отмечался всемирный день поэзии. Не удивительно, что именно в этот день в Музее книги Нижегородской областной научной библиотеки открылась экспозиция, посвященная А.С. Пушкину.

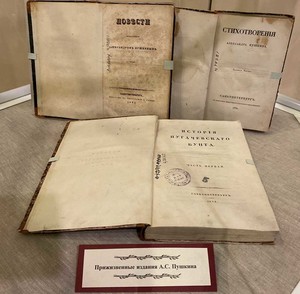

Это оказалась непростая экспозиция. Что представляют люди, когда слышат о выставке, посвященной поэту? Его многочисленные издания, не так ли? Они действительно были представлены, в том числе три прижизненных издания (в библиотеке их больше).

И все же главной темой экспозиции были не они. Сотрудники отдела редких книг и рукописей, при котором работает Музей книги, решили воссоздать библиотеку Александра Сергеевича — представить читателям те книги, которые читал и ценил Пушкин. Потому и в названии экспозиции использована строка из письма А.С. Пушкина брату «Книг, ради Бога, книг...».

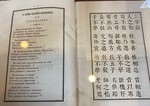

Оказалось, что большая часть этих книг в нашей библиотеке есть. Конечно, не те самые книги, но те же самые издания. Анакреонт, Т. Тассо, Джон Мильтон, Мольер, Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, В. Гюго, Г.Р. Державин, В.К. Тредиаковский, Д.И. Фонвизин, А.В. Суворов «Наука побеждать», К.Н. Батюшков, «Канон трех иероглифов» (это сокращенный перевод китайской детской энциклопедии 1223-1296 гг.), «История императора Петра Великого» (1788 г.), «Царствование царя Михаила Феодоровича» (1832 г.), журналы XIX века «Друг юношества» и «Русский вестник» и многие другие...

А еще в экспозиции представлены работы нижегородских художников, которые иллюстрировали произведения Пушкина, Светланы Рязановой и Андрея Гладкова — они выступили на открытии.

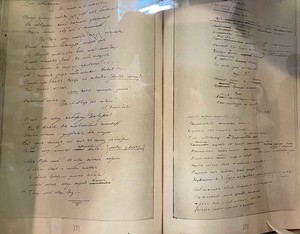

Представлена копия одной из рукописей Александра Сергеевича (издана в начале ХХ века) и его рисунки. И удивительное миниатюрное издание «Евгения Онегина» 1899 года размером 1,6×2,6 см (!).

Экспозиция будет работать до августа 2024 года. Добро пожаловать в Музей книги Нижегородской областной библиотеки!

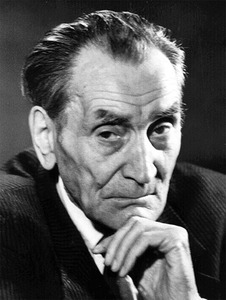

В марте исполнилось 140 лет со дня рождения удивительного человека и писателя — Александра Романовича Беляева (1884-1942).

Он родился в Смоленске в семье священника. Учился в духовной семинарии, а потом получал юридическое образование. Был репортером, журналистом, адвокатом, немного изобретателем, актером, редактором, юрисконсультом, инспектором уголовного розыска, фотографом, библиотекарем и, конечно, писателем.

Как писатель, А. Беляев стал одним из основателей советской научной фантастики и полностью посвятил свое творчество этому направлению литературы.

А еще Александр Беляев многое видел. Он жил в Смоленске, Ярославле, Москве и Санкт-Петербурге (Ленинграде), в Ростове-на-Дону, в Ялте, Мурманске, Киеве и Пушкине; путешествовал по Франции и Италии.

За 16 лет литературного творчества Беляевым было написано 17 романов, десятки рассказов и повестей, а среди его прогнозов есть и те, что стали реальностью. Произведения Беляева по-прежнему читают, хотя после его смерти прошло уже 82 года.

В честь юбилея писателя информационно-библиографический отдел подготовил выставку, посвященную творчеству Александра Романовича. «Человек-амфибия», «Звезда КЭЦ», «Голова профессора Доуля», «Ариэль», «Прыжок в ничто» и другие книги писателя можно взять с выставки — в верхнем правом углу стеллажа написано, в каком помещении библиотеки это можно сделать. Выставка размещена на первом этаже главного здания библиотеки.

А в четверг — 21 марта — в Белом зале библиотеки в честь юбилея Беляева собирается Нижегородский клуб любителей фантастики «Параллакс». Сбор в 18.00 ч.

Добро пожаловать в библиотеку!

Друзья, вас ждет выставка, вас ждут дискуссии в клубе, вас ждут книги!

20 ноября исполнится 165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858-1940)— первой женщины, которая получила Нобелевскую премию по литературе (1909).

Ей много пришлось пережить — пристрастие отца к азартным играм и алкоголю, разорение семьи и тяжелую болезнь. После окончания учебы Сельма Лагерлёф работала школьной учительницей, а в 1890 году победила на литературном конкурсе. С этого и началась ее профессиональная литературная деятельность.

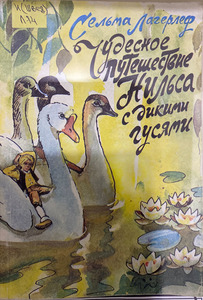

В нашей стране писательница больше всего известна книгой «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», но она была автором и множества других книг — написанных на основе фольклора и вполне реалистичных.

В 1914 году Сельма Лагерлёф стала первой женщиной, которая вошла в состав Шведской академии.

Друзья! В честь юбилея писательницы на втором этаже Нижегородской областной библиотеки проходит небольшая выставка книг С. Лагерлёф. Все эти книги доступны для читателей библиотеки.

Добро пожаловать в Нижегородскую Ленинку!

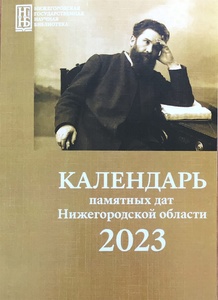

Вышел в свет «Календарь памятных дат Нижегородской области на 2023 год».

Календарь памятных дат Нижегородской области на 2023 год / Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Г. Горностаева [и др.] – Нижний Новгород, 2022. – 200 с.

По вопросам приобретения обращайтесь в Нижегородскую государственную областную универсальную научную библиотеку им. В.И. Ленина ул. Варварская, 3. каб. 213.

Телефон: 439-02-35

Эллен Димфна Кьюсак родилась 22 сентября 1902 года в небольшом местечке Уайлонге, в штате Нового Южного Уэльса. От своего деда, ирландского бунтаря, иммигрировавшего в Австралию в середине XIX века, она унаследовала "мятежный дух", любовь к свободе, непримиримость к насилию и угнетению. Она очень рана начала писать, а на гуманитарном факультете Сиднейского университета изучала литературу, историю и философию. После университета Д. Кьюсак стала преподавать в школе, чему посвятила 20 лет своей жизни. Хотя в 1930-х годах были опубликованы два ее романа, Димфна Кьюсак так бы и осталась в школе, но в 1944 году она получила тяжелую травму, которая надолго приковала ее к постели. Потом она объясняла, что у нее просто не осталось другого выхода, как стать профессиональной писательницей. "Боль удивительно стимулирует воображение", — говорила она.

Димфна Кьюсак писала прекрасные книги и большинство из них переведены на русский язык. Я же порекомендую вам прочесть ее роман "Жаркое лето в Берлине" (1961 г.).

О биографии Хайнлайна можно было бы сказать многое, но думаю, лучше всего о писателях говорят их книги. И мне приятно утверждать, что в нашем городе было сделано несколько хороших переводов и изданий писателя — в том числе романов "Дверь в лето", "Дорога Славы", "Чужой в стране чужих", "Фермер в небе"...

Читайте, друзья, читайте...

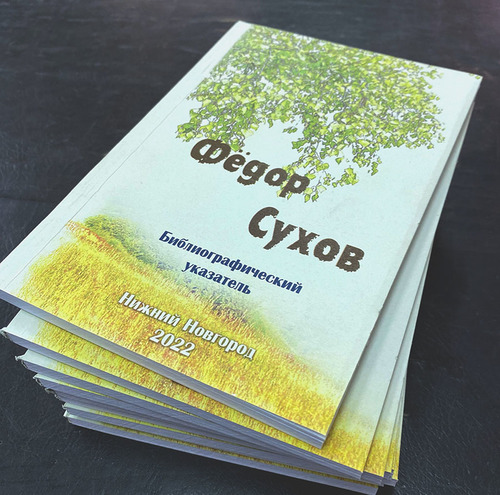

14 марта любители поэзии отметили 100-летний юбилей поэта-фронтовика Федора Сухова. В Нижегородской областной библиотеке прошел литературный вечер в честь поэта.

Было много гостей и много выступлений, обращение к собравшимся директора библиотеки Н.В. Шевелиловой и интереснейший рассказ о поэте и его книгах дочери Ф. Сухова — Елены Суховой.

И, конечно, библиотека не могла не подготовить к юбилейной дате библиографический указатель.

Это была огромная работа, в которой приняли участие не только сотрудники информационно-библиографического отдела Нижегородской областной библиотеки, но и коллеги из Волгоградской областной библиотеки, а также племянник поэта — Григорий Сухов. А потом началась работа редакционно-издательского отдела НГОУНБ.

И вот — указатель перед вами. 156 страниц текста — статьи, указатель произведений Ф. Сухова, указатель литературы о Сухове, Ф. Сухов в музыке, в киноискусстве, увековечение памяти Ф. Сухова, о музее поэта в селе Красный Оселок, о суховских праздниках поэзии и мощнейший справочный аппарат! Таким образом, указатель является прекрасным путеводителем по творчеству поэта для всех, кто любит поэзию и нашу историю.

Тираж указателя невелик — всего 75 экземпляров, но они доступны читателям как в Нижегородской областной библиотеке, так и в других библиотеках области.

Добро пожаловать в библиотеку!

Когда говоришь о рождении одного из самых читаемых в мире японских писателей, приходится прибегать почти к эпическому слогу. Он родился в час Дракона дня Дракона года Дракона, и поэтому был назван Рюноскэ — так как первый иероглиф его имени и означал дракона. Его отец — Тосидзо Ниихара — был торговцем молоком, а мать покончила с собой, когда Рюноскэ не было еще и года. Тогда его взял на воспитание бездетный брат матери Митиаки Акутагава, чью фамилию он позднее принял. Семья дяди имела в числе своих предков писателей и учёных, бережно хранила древние культурные традиции. Здесь увлекались средневековой поэзией и старинной живописью, строго соблюдался старинный уклад жизни. Тяга к литературе проявилась у Акутагавы очень рано, и свой первый рассказ он опубликовал еще будучи студентом филологического факультета Токийского университета в 1914 году. И так же рано к нему пришел успех. Известность писателю принесли рассказы из жизни средневековой Японии: "Ворота Расёмон" (1915), "Нос" (1916), "Муки ада" (1918), "В чаще" (1922) и многие другие.

Рюно́скэ Акутага́ва прожил недолго. В 1927 году он покончил с собой. В 1935 году в Японии учреждена литературная Премия имени Рюноскэ Акутагавы. А 25 сентября 2015 года именем писателя назван кратер на Меркурии.

Произведения Акутагавы переведены на многие языки мира. С 1960-х годов его стали активно издавать и в СССР. Известно немало экранизаций рассказов Акутагавы и самая известная — фильм 1950 г. "Расёмон" (реж. Куросава).

Виктор Мари Гюго не нуждается в представлении. Поэт, прозаик, драматург, член Французской Академии, изгнанник, сенатор, одна из главных фигур французского романтизма. Его романы помнят до сих пор — "Собор Парижской Богоматери", "Отверженные", "Человек. который смеется", "Девяносто третий год".... Не забыты и пьесы — "Эрнани", "Король забавляется", "Марион Делорм", "Мария Тюдор", "Рюи Блаз"... Правда, при жизни Гюго его самые популярные пьесы сразу же после премьеры нередко попадали под запрет. Так 50 лет была запрещена к постановке пьеса "Король забавляется", а когда Верди решил написать по пьесе оперу — действие пришлось переносить в Италию и заменять короля на герцога (опера "Риголетто"). 34 года была под запретом пьеса "Рюи Блаз". Пока пьеса была под запретом, французский драматург Адольф д'Эннери, расстроенный трагическим финалом "Рюи Блаза", написал комедию на ту же тему — "Дон Сезар де Базан" (ее у нас хорошо знают по двум экранизациям). Романы Гюго не только поднимали важные социальные проблемы, они учили читателей видеть красоту в прошлом, то, что совсем недавно казалось скучным и устаревшим. Так, после выхода в свет романа "Собор Парижской Богоматери" внимание читателей было привлечено к заброшенному в те времена собору, к которому стали съезжаться тысячи туристов. Книга пробудила уважения к старым зданиям, которые только после этого стали активно беречь.

Джон Энтони Бёрджесс Уилсон родился в Манчестере в католической семье. Мы знаем его как писателя, но Энтони Бёрджесс, точнее, Уилсон, был также литературоведом, преподавателем в университетах, критиком, журналистом и композитором. Его жизнь была достаточно насыщенной и он мог никогда не стать знаменитым писателем. Толчком для начала литературной деятельности стал для Бёрджесса поставленный в 1959 г. смертельный диагноз. Тогда после неожиданного обморока, врачи объявили, что у него опухоль мозга и жить ему осталось не более года. Ужаснувшись, что после его смерти у жены не останется средств к существованию, Бёрджесс решил заняться литературной деятельностью. Между 1960-м и 1964-м годами он написал 11 романов. Казалось, его охватила творческая лихорадка. Как правило, он писал под псевдонимами — Джозеф Келл, Энтони Пауэл, Энтони Джилверн и, конечно, Бёрджесс (это была фамилия его умершей матери). В 1962 г. был опубликован один из самых знаменитых его романов "Заводной апельсин" (в 1971 г. экранизирован Стэнли Кубриком). Все, что там описывалось, было хорошо знакомо читателю — подростковые банды, опыты с психикой и попытка использования их в работе приютов, психиатрических больниц и тюрем. Но при этом Бёрджесс обострил ситуацию до предела, довел до логического конца, почти до абсурда, что характерно для сатиры и антиутопий. Действие романа происходило в Лондоне, но у него были не только английские, но и русские корни. Незадолго до написания романа писатель посетил Ленинград и пообщался со стилягами, что, как он утверждал, оказало некоторое воздействие на процесс написания романа. К тому же Бёрджесс придумал для персонажей особый сленг — надсад (надцать), который основывался на русском языке, а также небольшом вкраплении английского и американского сленга. В общем, роман стал знаменит на весь мир. С Бёрджессом спорили, соглашались, но неизменно издавали и читали.

А что же смертельный диагноз, спросите вы? Бёрджессу сообщили, что произошла ошибка. В результате он прожил еще 33 года и умер от рака легких.

Всего за свою жизнь Бёрджесс опубликовал более 50 книг. Кроме надсада придумал еще один язык — которым разговаривают первобытные люди в фильме по повести Рони Старшего «Борьба за огонь». А еще он написал около 175 музыкальных композиций, в том числе симфонии, балет, оперу. Третья симфония Бёрджесса была написана по заказу Симфонического оркестра Университета Айовы и впервые исполнена этим оркестром в 1975 г. Бёрджессу принадлежит опера "Троцкий в Нью-Йорке" (1980 г.), фантазия для фортепиано с оркестром "Рим во время дождя" и музыкальная композиция-оперетта "Блумы из Дублина", написанная по мотивам романа Джойса "Улисс" (1982 г.)

На самом деле его имя было гораздо длиннее — Пьер Франсуа Мари Луи Буль. Будущий знаменитый писатель родился в Авиньоне, получил диплом инженера-электрика и несколько лет работал во Франции по специальности. В 1936 году он уехал в Малайзию и стал плантатором на каучуковых плантациях близ Куалы-Лумпур. Когда началась Вторая Мировая война и немецкие войска оккупировали Францию, Пьер Буль добровольцем отправился в сингапурскую миссию Свободной Франции, представлявшей силы Сопротивления. После мобилизации и обучения в школе разведчиков, которую точнее было бы назвать школой диверсантов, т.к. П.Буля учили взрывать мосты, будущий писатель участвовал в операциях в Китае, Бирме и Французском Индокитае. Проблема заключалась в том, что Французский Индокитай, точно так же как и Франция, был разбит на два лагеря — участников движения Сопротивления и коллаборационистов режима Виши. В 1943 году вишисты арестовали Буля на реке Меконг и приговорили к пожизненному заключению в лагере в Сайгоне. В 1944 году Пьеру Булю удалось бежать из лагеря, после чего он присоединился к английскому экспедиционному корпусу, в котором и прослужил до конца войны. Вернувшись во Францию в 1945 году, П.Буль получил высшие награды Французской Республики: орден Почетного легиона, орден Военного креста и медаль Сопротивления. Правда, в послевоенной Франции было очень плохо с работой, поэтому в поисках заработка будущий писатель уехал сначала в Малайзию, а потом в Камерун и вернулся домой только в 1949 г.

В 1950 и 1951 гг. выходят его первые книги, которые никто не заметил, зато в 1952 г. был опубликован роман "Мост через реку Квай", сделавший П.Буля знаменитым на весь мир. Роман переводился на многие языки и в 1957 году был экранизирован. Фильм "Мост через реку Квай" был номинирован на 8 "Оскаров" и в результате получил три из них. П.Буль получил "Оскар" за лучший сценарий фильма, хотя сценарий не писал. Дело в том, что настоящие авторы сценария — К.Форман и М.Уилсон — были внесены в "черные списки" Голливуда, став жертвами маккартистской "охоты на ведьм", и их имена были убраны из титров. Впрочем, П.Буль в церемонии награждения не участвовал.

В 1953 г. вышел еще один роман писателя, а также сборник НФ-рассказов "Сказки абсурда", получивший Гран-При Франции (Grand Prix de la nouvelle). Представляющие из себя смесь научной фантастики и злой сатиры, рассказы были переведены на многие языки мира, в том числе и на русский. Оглушающий успех имел и научно-фантастический сатирический роман "Планета обезьян", вышедший в 1963 г. Он выдержал немало переводов и экранизаций, по нему снимали сериалы, в том числе и сериалы-сиквелы (продолжения). Хотя сатирический настрой романа в экранизациях был основательно приглушен, "Планета обезьян" стала золотой жилой для кинематографистов.

Французы по достоинству оценили труды писателя, присвоив ему в 1976 году премию общества литераторов «Le Grand Prix de la Société des gens de lettres». В 1980-е годы Буль стал чаще обращаться к реалистической прозе, чем к фантастике и сатире. Пьер Буль умер 30 января 1994 г. в возрасте 82 лет в Париже в той же квартире, в которой жил с 1955 года. Через 11 лет после его смерти его племянница обнаружила неопубликованные рукописи Пьера Буля, которые были опубликованы в 2005 г. под названием “Археология и тайна Нефертити”.

В Нижегородской "Ленинке" вы можете познакомитсья с книгами П. Буля "Мост через реку Квай", "Планета обезьян", "Чудо", "Фотограф" и "Новеллы" (последняя на французском языке).

Это случилось 24 января 1732 года. В семье парижского часовщика Карона родился мальчик, получивший имя Пьер Огюстен, и вошедший в историю и литературу под именем Бомарше. Часовщик, музыкант, драматург, публицист, делец, агент по особым поручениям — Бомарше испытал все, и его жизнь достойна авантюрного романа.

Обычно про поэтов, драматургов и писателей, вышедших из семей ремесленников, принято говорить, что их тяготила необходимость следовать семейным традициям. Пьера Огюстена Карона ничего не тяготило. Он с удовольствием изучал семейное ремесло. Но точно также он с удовольствием изучал ветеринарию и музыку. К двадцати одному году юный Карон стал лучшим часовщиком Парижа. Да и с музыкой дело обстояло неплохо. Пьер Огюстен прекрасно играл на трех инструментах — арфе, флейте и виоле, и даже стал преподавать игру на арфе королевским дочерям. А еще в 21 год Пьер Карон усовершенствовал механизм часов, но его изобретение было присвоено королевским часовщиком Лепотом. Казалось бы, что тут можно сделать? Но в лексиконе Пьера Карона не было слова "сдаюсь". Он вступил в бой, а на свет появились первые памфлеты молодого автора. И в этом первом сражении он одержал победу — добился от Академии наук признание своего авторства на изобретение и даже стал королевским часовщиком.

Ну, а как же имя Бомарше, спросите вы, откуда оно взялось? Все просто. В 24 года Пьер Карон женился на богатой вдове, вот от названия ее поместья и появилось прославившее драматурга имя. "Пьер Карон де Бомарше" звучало гораздо внушительнее, чем просто "Пьер Карон".

Бомарше умел заводить знакомства, не отступал перед трудностями, смело бросался в сражения с неприятелями — были ли это знатные дворяне или продажные судейские — побеждал, проигрывал, получал важные придворные должности, попадал в тюрьмы, вновь сражался, спасался бегством, выполнял тайные поручения сначала короля, а потом Французской республики, поставлял оружие в новорожденные США, богател, разорялся и вновь поднимался к вершинам славы... Его мемуарами о взятке судье Гёзману зачитывалась вся Европа. Другой мемуар — о защите чести сестры Бомарше от нарушевшего обещания жениться на ней испанского писателя Клавихо — стал основой для трагедии Гете "Клавихо" (правда, Гете изменил финал истории и в пьесе Бомарше героически пронзал обидчика клинком). История столкновения с герцогом де Лавальер тоже привлекала множество читателей. Пьесы Бомарше вызывали то умиление, то возмущение и восхищение, удивляли и смущали. "Севильский цирюльник" и "Женитьба Фигаро" пробивались на сцену с боем. И опять Бомарше писал, в памфлетах отстаивая свое право на новые сюжеты и новых персонажей во французском театре. "Чтобы поставить "Женитьбу", надо разрушить Бастилию", -- опасался король. "Женитьбу Фигаро" все же поставили, а Бастилию и правда ничего не спасло. Третья пьеса о Фигаро "Преступная мать, или Второй Тартюф" была встречена зрителями холодно. Они жаждали революционных речей, а им говорили о семейных проблемах. Они мечтали о возвышенном, а им показывали негодяя, прикидывающегося порядочным человеком и произносящим красивые речи для того, чтобы прикрыть попытку отнять чужое достояние. А еще с ними заговорили о судьбе женщин — и это тоже было странно и непривычно.

Пьер Огюстен Карон де Бомарше прожил свою жизнь бурно и плодотворно. И приятно сознавать, что его труды не забыты.

Когда 15 января 1622 г. в почтенной буржуазной семье Покленов родился мальчик по имени Жан-Батист, никто не предполагал, какая удивительная судьба его ждет. Поклены уже не первый век занимались ремеслом обойщиков-драпировщиков. Отец Жана-Батиста смог стать придворным обойщиком и камердинером короля Людовика XIII. Он постарался обеспечить сыну прекрасное образование. Жан-Батист Поклен мог продолжить семейную традицию и стать обойщиком. Он мог преуспеть как юрист, благо по окончании Клермонского коллежа благополучно сдал экзамен на звание лиценциата прав. Его ждала прекрасная карьера, но молодой человек отказался от нее и предпочел стать актером.

Жану-Батисту Поклену был 21 год, когда он взял сценический псевдоним Мольер и возглавил новую актерскую труппу из 10 актеров, которую назвал «Блистательным театром». Он бросил вызов самым знаменитым театральным труппам Парижа — Бургундскому отелю и театру Марэ (Театр на болотах), закономерно проиграл состязание, но не унывал и отправился со своим театром набираться опыта в провинцию.

Тринадцать лет «Блистательный театр» скитался по Франции, а потом вернулся в Париж по приглашению младшего брата короля Людовика XIV. И это возвращение было блистательным!

Написанный уже в Париже и поставленный Мольером перед королем фарс «Влюбленный доктор» не сохранился, но сохранились другие пьесы Мольера. «Смешные жеманницы» — пьеса так оскорбила сторонников прециозной литературы (придворно-аристократическое течение в литературе) и любителей манерности, что была запрещена на целых две недели, зато после снятия запрета шла с еще большим успехом. «Школа мужей» и «Школа жен», «Версальский экспромт», где Мольер рассуждает о театральном искусстве как таковом, что было революцией в драматургии, «Мещанин во дворянстве», «Жорж Данден», «Лекарь поневоле», «Господин де Пурсоньяк», «Мизантроп», «Дон Жуан», «Скупой», «Проделки Скапена», «Мнимый больной», «Тартюф»...

Некоторые пьесы Мольера пробивались на сцену с боем. Разрешения играть «Тартюфа» Мольер ждал несколько лет. И все же эти пьесы дожили до нашего времени, по-прежнему популярны и неоднократно экранизировались.

«А чем же завершилось соперничество театров?» — спросите вы. Уже после смерти Мольера, случившейся в 1673 г., король Людовик XIV объединил бывший театр Мольера и Бургундский отель, к которому еще раньше был присоединен театр Марэ, в единый постоянно действующий театр. В наше время он известен как «Комеди Франсез» или «Дом Мольера».

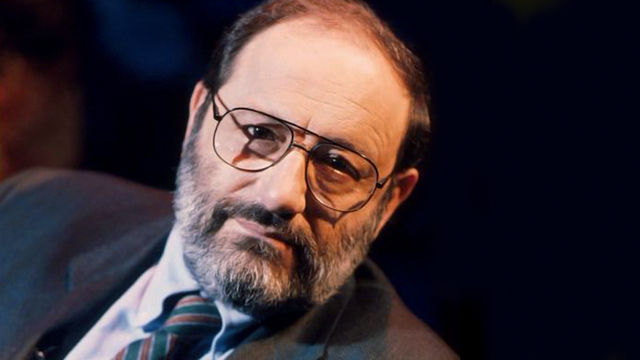

Будущий знаменитый ученый, философ, культуролог, журналист, литературный критик и писатель родился в небольшом городке Алессандрия в Пьемонте, Италия (1932-2016 гг.). Его фамилия, доставшаяся от деда-подкидыша, была аббревиатурой от Ех Caelis Oblatus, то есть "дарованный небесами". Отец Эко мечтал, чтобы Умберто получил юридическое образование, но он предпочел изучать средневековую философию и литературу. По окончании университета Эко работал на телевидении, был обозревателем газеты "Эспрессо" и, конечно, преподавал в университета, занимался активной научной деятельностью. Сфера научных интересов Эко была широка -- он занимался исследованиями средневековой и современной эстетики, массовой культуры (в том числе был одним из признанных экспертов в области бондологии, то есть всего того, что связано с Джеймсом Бондом), разработал собственную теорию семиотики. Одной из центральных для Эко была проблема интерпретации: взаимоотношения читателя и автора, "роль читателя".

Эко преподавал в различных университетах мира и слава к нему пришла еще в 1960-х. И все же больше всего Умберто Эко был известен не как ученый, а как писатель. Впервые Эко принялся за литературную деятельность еще в 1960-х -- в соавторстве с художником Эудженио Карми написал две повести-сказки для детей: "Бомба и генерал" и "Три космонавта". Темы последней повести особенно интересны -- проблема сотрудничества, так как три космонавта из США, России и Китая, способны выжить, только помогая друг другу. В 1990-е годы Эко добавил к ним третью сказку "Гномы Гну", и все три вышли в русском переводе под названием "Три сказки".

Ну, а первый самостоятельный роман Эко сразу же принес ему оглушительную славу -- это был роман "Имя розы" (1980). Не менее интересными оказались и "Заметки на полях "Имени розы" -- книга о том, как Эко писал роман.

"Имя розы", "Маятник Фуко", "Остров накануне", "Баудолино", "Таинственное пламя царицы Лоаны", "Пражское кладбище" и "Нулевой номер" -- все романы Умберто Эко сразу же становились событиями. А с интересом к романом возрос интерес и к научным, научно-популярным и публицистическим работам Эко. Многие из них были переведены на русский язык. Это: "Шесть прогулок в литературных лесах", "Искусство и красота в средневековой эстетике", "Пять эссе на темы этики", "Эволюция средневековой эстетики", "Поэтики Джойса", "Отсутствующая структура. Введение в семиологию", "Роль читателя. Исследования по семиотике текста" и другие.