Пишет silent-gluk:

Братья Стругацкие - Улитка на склоне (читает Борис Стругацкий) Главы из романа "Улитка на склоне" читает Борис Стругацкий. Отсюда: youtu.be/SkbZzv8u0bw

URL записи

Братья Стругацкие - Улитка на склоне (читает Борис Стругацкий) Главы из романа "Улитка на склоне" читает Борис Стругацкий. Отсюда: youtu.be/SkbZzv8u0bw

28 января после долгого перерыва в Белом зале Нижегородской областной библиотеки вновь зазвучали стихи. Состоялся двадцать четвертый вечер поэзии «Рождественская встреча».

Так уж получилось, но из-за ограничений в пандемию в прошлом году «Рождественской встречи» не было. Тем радостнее была встреча поэтов в минувшую пятницу. Вела встречу член Союза писателей России, главный редактор альманаха «Третья столица», поэт Светлана Леонтьева.

И вновь все было, как прежде. Почти как прежде. Слушатели в зале были в масках, и лишь выходя на сцену, поэты открывали лица, иначе их было бы плохо слышно. Да и людей на встрече было меньше, чем обычно, потому что не все постоянные участники смогли выполнить требования для присутствия на массовых мероприятиях (предъявить QR-код или мультипас-800). А еще за прошедшие два года поэты стали активно использовать IT-технологии, и потому большинство читало стихи не с листков или тетрадей, а с телефонов. Да, прогресс налицо.

Зато, как и всегда, участники представляли свои новые работы — за два года их накопилось немало. Вновь звучала гитара и барды исполняли свои песни.

А потом по результатам «Рождественской встречи» Нижегородская областная библиотека выпустит сборник стихов — это будет уже 24 выпуск стихотворений.

И на следующий год все повторится вновь. Белый зал «Ленинки» всегда рад гостям!

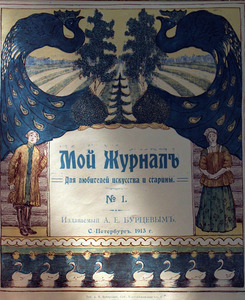

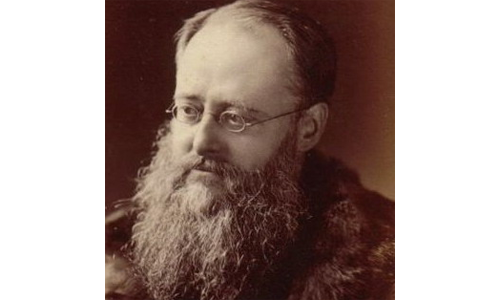

Вы уже читали на блоге рассказы об изданиях по искусству, которые предназначались для самого широкого круга читателей и выходили в свет немалыми тиражами. Но были и другие издания. Так в начале ХХ века один из своих журналов по искусству Александр Евгеньевич Бурцев (1869-1938) назвал очень просто «Мой журнал для немногих».

Он был удивительным человеком: потомок крестьян, купец 1 гильдии, почетный гражданин Санкт-Петербурга, библиофил, библиограф, коллекционер живописи, автор работ по этнографии, издатель...

Банкирский дом «Братья Бурцевы» был среди крупнейших в России, но банкир А.Е. Бурцев еще и ездил по северу, собирал фольклор, публиковал, выпускал журналы, но не для продажи, а чтобы сохранять памятники русского искусства и старины. Так что и тираж журнала Бурцева был крохотным — 120-125 экз.

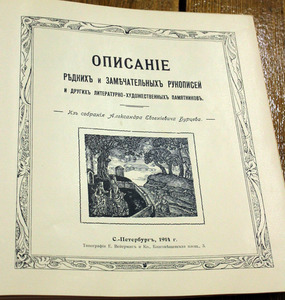

В его коллекции было около 1500 редких и ценных изданий, письма Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Гончарова, Чехова, Рубинштейна, Скрябина. Бурцев публиковал описания своих собраний. Ниже как раз одно из них.

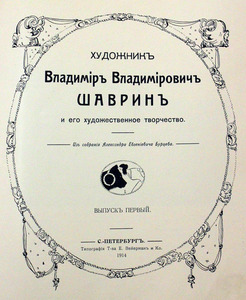

Больше всего Бурцев любил картины на тему русской старины. Многие художники знали об этом и целенаправленно писали картины и делали рисунки под него.

Отдельные выпуски журнала Бурцева посвящались конкретным художником, как, например, вот этот:

А вот выпуск, посвященный женским образам в искусстве:

Обратите внимание на штемпель Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Такие ГУАК создавались в губерниях Российской империи с 1884 года — как региональные научно-исторические организации, которые занимались созданием местных архивов и изучали историю и культуру губернии. Так вот — четыре тома журнала Бурцева сначала попали в Нижегородскую ГУАК, а потом и в краевую, позднее областную библиотеку (ныне Нижегородская областная научная библиотека, отдел редких книг и рукописей).

Коллекция картин и графики Бурцева была столь велика, что он собирался создать Музей русского искусства. В его доме были построены залы для экспонирования картин. Но в 1917 году случилась революция.

В 1918 году капиталы Бурцева были аннулированы, как и капиталы многих других банковских домов. Был национализирован его особняк. А вот коллекции оставались у Бурцева.

В результате большую часть архива Бурцев продал Пушкинскому дому и Публичной библиотеке (теперь Российская национальная библиотека). Есть труды Бурцева и в Государственной публичной исторической библиотеке. Продавал Бурцев и картины.

Закончилась жизнь Бурцева печально. В 1935 году Бурцев с семьей был выслан в Астрахань (значительная часть коллекций все еще была с ним), а в 1938 году он с женой были обвинены в шпионаже в пользу Финляндии и расстреляны. Дочь и внучка Бурцевых были сосланы в Актюбинск. До 1944 года архив Бурцевых хранила их квартирная хозяйка, после чего передала материалы внучке Бурцевых — Екатерине. В 1948 году Екатерина Бурцева передала архив в Центральный государственный архив литературы и искусства.

В 1963 году Бурцевы были реабилитированы. А познакомиться с четырьмя толстенными томами журнала Бурцева можно в отделе редких книг и рукописей НГОУНБ.

Шифры: Ц13, Ц14, Ц15, Ц16

Нет, дорогие друзья, это не опечатка. Читать надо именно так, а вовсе не «Илиада». Потому что речь идет не о древнегреческой поэме об осаде Илиона (Трои), а об истории славного богатыря Ильи Муромца. Небольшая книжечка двенадцати песен об Илье была опубликована в Москве разночинцем-просветителем, бывшим крепостным Николаем Ивановичем Алябьевым (1834-1910).

Как напечатано в выходных данных — текст был «дозволен цензурою Января 26 дня 1867 года». Через несколько дней исполнится 155 лет с этого замечательного события.

Многое в этих песнях может показаться читателю странным. Прошедшие века оставили след на истории богатыря, превратив его в… казака. Да, так уж получается, что старые истории в каждом веке рассказывают на новый лад.

Вот и читаем мы:

Ох вы рощи, рощи зеленыя! Липушки цветные!

Кустарнички молодые, орешнички густые!

Разростались, расплодились по крутым берегам,

По крутым берегам, все по быстрым рекам,

Коло Волги, коло Камы, коло Дона реки!

Обтекают эти речки славны Русски города;

Протекает река Волга коло Муромских лесов,

Как плывут-то восплывают красны лодочки на ней;

Красны лодочки краснеются, на гребцах шляпы чернеются,

На самом-то есауле черна соболя колпак.

Они едут воспевают все про Муромски леса,

Они хвалют-величают есаула молодца,

Есаула молодца, Илью Муромца!

Читать «Ильяду» можно в отделе основного фонда книгохранения Нижегородской областной научной библиотеки. Наслаждайтесь!

Ильяда, или песни об Илье Муромце : (в XII песнях). — Москва : Тип. А. И. Мамонтова, 1867. — 91 с. ; 22 см.

К2549.1 хр

Когда 15 января 1622 г. в почтенной буржуазной семье Покленов родился мальчик по имени Жан-Батист, никто не предполагал, какая удивительная судьба его ждет. Поклены уже не первый век занимались ремеслом обойщиков-драпировщиков. Отец Жана-Батиста смог стать придворным обойщиком и камердинером короля Людовика XIII. Он постарался обеспечить сыну прекрасное образование. Жан-Батист Поклен мог продолжить семейную традицию и стать обойщиком. Он мог преуспеть как юрист, благо по окончании Клермонского коллежа благополучно сдал экзамен на звание лиценциата прав. Его ждала прекрасная карьера, но молодой человек отказался от нее и предпочел стать актером.

Жану-Батисту Поклену был 21 год, когда он взял сценический псевдоним Мольер и возглавил новую актерскую труппу из 10 актеров, которую назвал «Блистательным театром». Он бросил вызов самым знаменитым театральным труппам Парижа — Бургундскому отелю и театру Марэ (Театр на болотах), закономерно проиграл состязание, но не унывал и отправился со своим театром набираться опыта в провинцию.

Тринадцать лет «Блистательный театр» скитался по Франции, а потом вернулся в Париж по приглашению младшего брата короля Людовика XIV. И это возвращение было блистательным!

Написанный уже в Париже и поставленный Мольером перед королем фарс «Влюбленный доктор» не сохранился, но сохранились другие пьесы Мольера. «Смешные жеманницы» — пьеса так оскорбила сторонников прециозной литературы (придворно-аристократическое течение в литературе) и любителей манерности, что была запрещена на целых две недели, зато после снятия запрета шла с еще большим успехом. «Школа мужей» и «Школа жен», «Версальский экспромт», где Мольер рассуждает о театральном искусстве как таковом, что было революцией в драматургии, «Мещанин во дворянстве», «Жорж Данден», «Лекарь поневоле», «Господин де Пурсоньяк», «Мизантроп», «Дон Жуан», «Скупой», «Проделки Скапена», «Мнимый больной», «Тартюф»...

Некоторые пьесы Мольера пробивались на сцену с боем. Разрешения играть «Тартюфа» Мольер ждал несколько лет. И все же эти пьесы дожили до нашего времени, по-прежнему популярны и неоднократно экранизировались.

«А чем же завершилось соперничество театров?» — спросите вы. Уже после смерти Мольера, случившейся в 1673 г., король Людовик XIV объединил бывший театр Мольера и Бургундский отель, к которому еще раньше был присоединен театр Марэ, в единый постоянно действующий театр. В наше время он известен как «Комеди Франсез» или «Дом Мольера».

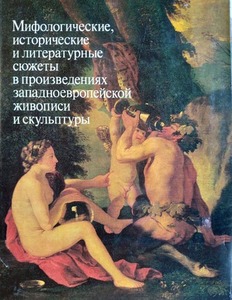

Друзья! Вы уже читали рассказ об иллюстрированном путеводителе «Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа». А вот эта книга — «Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях западноевропейской живописи и скульптуры» — построена в точности по тем же принципам, что и путеводитель, но рассказ ведется уже не об Эрмитаже, а о Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Авторы книги — Рогнеда Русакова и Галина Шрамкова.

Путеводитель постарались сделать красивым: суперобложка, мелованная бумага, почти 180 репродукций, в том числе и цветные. В путеводителе представлены произведения искусства от средневековья до ХХ века. Как сказано в аннотации: «Помочь читателю и зрителю ориентироваться в мире мифологических героев — цель этой книги».

Достижению этой цели способствуют и вступление, и словарные статьи о персонажах и сюжетах, и, конечно, справочный аппарат — всевозможные указатели: художников и скульпторов, персонажей, сюжетов...

Вот, к примеру, перечисление художников на букву Т:

Тараваль, Гюг

Тенирс Младший, Давид

Труа, Жан Франсуа де

Турки, Алессандро, прозв. Алессандро Веронезе или Орбетто [нет, это не тот знаменитый Веронезе — тот Паоло]

Тьеполо, Джованни Баттиста

Тьеполо, Джованни Доменико [два Тьеполо — это отец и сын]

Буква Т в именах не самая распространенная, но в целом список художников и скульпторов в именном указателе представлен хороший.

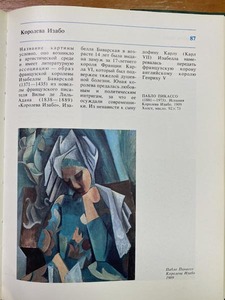

А вот и одна из словарных статей с репродукцией — «Королева Изабо» Пабло Пикассо.

Что интересно, в Интернете периодически слово в слово цитируют эту статью, правда, без ссылок на книгу.

Словарные статьи на двух святых, естественно, с репродукциями и перечислением, чьи еще работы на эти же темы хранятся в музее.

Читать книгу можно в отделах Нижегородской областной научной библиотеки:

Ц 17567.1 цф

Вх 56994 хр

Вф 191988 аб

URL записи06.01.2017 в 14:55Пишет kate-kapella:

Сегодня возможно день рождения Шерлока ХолмсаURL записи

Из моей книги о Шерлоке Холмсе:

День рождения Шерлока Холмса принято праздновать 6 января.

Эта дата даже не примерная, как год рождения великого сыщика, а скорее просто когда-то придуманная и за много лет ставшая традицией. Ее нельзя доказать, но и опровергнуть тоже нельзя.

6 января в качестве даты рождения Холмса было предложено в 1933 году на обеде нью-йоркского общества Baker Street Irregulars. И хотя нашли ее лишь при помощи астрологии, председателю общества Кристоферу Морли она понравилась, потому что 6 января родился его младший брат. Так и решили – пусть будет 6 января.

Впервые хоть как-то обосновали эту дату только в 1957 году, когда один из исследователей холмсианы обратил внимание на то, что в «Долине ужаса» Холмс 7 января «отодвинул завтрак, до которого так и не дотронулся». Из этого был сделан довольно своеобразный вывод – что накануне у него была пирушка.

Второе доказательство, подтверждающее эту дату, привел Уильям Беринг-Гоулд в своей книге «Шерлок Холмс с Бейкер-стрит». Тщательно проштудировав все произведения о Холмсе, он обнаружил, что из всех пьес Шекспира дважды тот цитирует только «Двенадцатую ночь». Ну а «двенадцатая ночь» – это название ночи с 5 на 6 января.

И хотя эти «доказательства» буквально «притянуты за уши», дата так и прижилась. В конце концов, она не хуже любой другой.